Wie die Gleichberechtigung ins Grundgesetz kam

- das Ringen um Art. 3 Abs. 2

von Kerstin Wolff

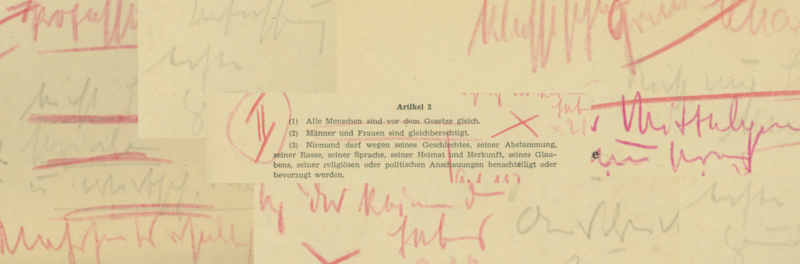

Vor 75 Jahren, am 23. Mai 1949, trat durch die Verkündung des Grundgesetzes in der danach entstehenden Bundesrepublik eine neue Verfassung in Kraft. Der Parlamentarische Rat, der diese Verfassung erarbeitet hat, gab damit dem neuen Staat eine juristische und staatsrechtliche Grundlage. Gleich zu Beginn, in den Grundrechten, ist eine Revolution zu finden: In Artikel 3 Abs. 2 legt das Grundgesetz die vollständige Gleichberechtigung der Geschlechter fest. Dort heißt es: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Damit formuliert zum ersten Mal eine deutsche Verfassung die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Wie ist es zu dieser Regelung gekommen? War es tatsächlich der Kampf der Frauen gegen die Männer im Parlamentarischen Rat, der hierfür nötig war?

Die Vorgeschichte

Notwendig geworden war eine neue Verfassung, da aufgrund des Kalten Krieges mehr als deutlich geworden war, dass sich die Besatzungsmächte nicht mehr auf eine gemeinsame Deutschlandpolitik einigen konnten. Deshalb hatte es bereits ab Februar 1948 in London eine Konferenz der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der drei Benelux-Länder gegeben, auf der beschlossen worden war, dass Westdeutschland sukzessive die volle Regierungsverantwortung übertragen werden sollte. Die Ministerpräsidenten der elf westdeutschen Länder waren durch die drei Militärgouverneure beauftragt worden, eine Verfassunggebende Versammlung einzuberufen, die spätestens zum 1. September 1948 eingesetzt sein sollte.

Die mit dieser Arbeit beauftragten Ministerpräsidenten waren aber alles andere als begeistert von ihrer Rolle, denn sie befürchteten durch die Gründung eines Weststaates die Chance auf einen gemeinsamen deutschen Staat zu verspielen.[1] Wenn es überhaupt eine neue Verfassung geben müsse, dann dürfe diese nur ein "Provisorium" sein und dies müsse bereits im Namen kenntlich gemacht werden. Es war dann der Hamburger Bürgermeister Max Brauer, der anregte, die Verfassung "Grundgesetz" zu nennen. Und die Versammlung zur Ausarbeitung dieses Grundgesetzes sollte nicht "Nationalversammlung", sondern "Parlamentarischer Rat" heißen.[2] Aber wie konnte in der Kürze der Zeit eine komplette Verfassung ausgearbeitet werden?

Als der Parlamentarische Rat mit seiner Arbeit begann, lag bereits ein Verfassungsvorschlag vor, der zwischen dem 10. und 23. August 1948 auf Schloss Herrenchiemsee ausgearbeitet worden war. Hier hatten 30 Männer aus Politik, Rechtswissenschaften und Länderverwaltungen auf einem Verfassungskonvent die anstehenden Verfassungsfragen diskutiert und Vorschläge erarbeitet. Frauen als stimmberechtigte Expertinnen waren nicht mit dabei.[3] Die Frauen, die dabei waren, waren Sekretärinnen, Stenographinnen, Servierkräfte und die Ehefrau von Otto Suhr, Susanne Suhr die als Journalistin „im Übrigen als eine von wenigen Frauen aktiv an den Geschehnissen auf Herrenchiemsee beteiligt [war; K.W.]. Sie arbeitete als Journalistin bei einer Berliner Zeitung und berichtete vom Konvent.“[4]

Bei einem Vergleich des Textes von Herrenchiemsee mit dem dann verabschiedeten Grundgesetz wird deutlich, dass vieles aus dem Entwurf direkt in das Grundgesetz – teilweise sogar wörtlich – übernommen wurde. Ein paar wichtige Ausnahme gab es allerdings. Eine davon war die Gleichberechtigung der Geschlechter, die im Herrenchiemseer Entwurf gänzlich fehlte. Der Entwurf hatte sich in dieser Frage auf die Verfassung der Weimarer Republik zurückgezogen. Hier war formuliert worden: „Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.“[5] Die Gleichberechtigung wurde also vorrangig auf die staatsbürgerlichen Rechte – vorzugsweise auf das aktive und passive Wahlrecht – bezogen und durch das ‚grundsätzlich‘ eingeschränkt.[6] Und das war auch so gewollt, denn die erste deutsche demokratische Verfassung, die zu Beginn der Weimarer Republik in Kraft getreten war, fußte auf dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und einem Familienrecht, welches noch aus der Kaiserzeit stammte.

Nach langjähriger Beratung in zwei Juristenkommissionen und öffentlichen Debatten war das damals neue BGB am 1. Januar 1900 in Kraft getreten. Gegen dieses Werk und vor allem gegen die ehefrauenfeindlichen Regelungen darin war die damalige Frauenbewegung Sturm gelaufen. Es wurden Versammlungen abgehalten, Änderungsvorschläge eingebracht, Unterschriften gesammelt und einige der Protagonistinnen gingen sogar in die Schweiz, um Jura zu studieren – aber alles petitionieren und demonstrieren hatten damals nichts geholfen. Das BGB wurde in einer sehr frauenfeindlichen Formulierung in Kraft gesetzt und wurde auch in der Weimarer Verfassung nicht grundlegend überarbeitet, obwohl es auch damals bereits Versuche gegeben hatte, die rechtliche Situation von Frauen zu verbessern. So hatte der Bund Deutscher Frauenvereine, die Dachorganisation der bürgerlichen Frauenbewegung die Formulierung vorgeschlagen: „Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und die gleichen Pflichten“. Dieser Vorschlag war vom einflussreichen DDP-Politiker Friedrich Naumann 1919 in den Verfassungsausschuss eingebracht worden, konnte sich aber nicht durchsetzen. Denn auch damals stand schon die Frage im Raum, wie sich eine Gleichberechtigung in der Verfassung mit einem patriarchalen Familienrecht im BGB vertragen würde. Um ganz sicher zu sein, dass auch weiterhin der Ehemann die unangefochtene Vormachtstellung innerhalb der Ehe einnahm, wurde schließlich das Wörtchen „grundsätzlich“ in die Verfassung mit aufgenommen. Damit würde – so der DNVP-Abgeordnete Adelbert Düringer „kein Zweifel in das System des Bürgerlichen Gesetzbuches hineingetragen.“[7]

Dies war also die Ausgangslage in Punkto Geschlechtergerechtigkeit, als sich der Parlamentarische Rat zusammenfand.

Die Arbeit im Parlamentarischen Rat

Der Rat setzte sich aus 65 stimmberechtigten Mitgliedern, die von den Landesparlamenten gewählt worden waren und fünf nicht stimmberechtigten Mitglieder der Berliner Stadtverordnetenversammlung zusammen. Lediglich vier Frauen waren unter den Mitgliedern des Rates. Helene Weber von der CDU, Helene Wessel vom noch existierenden Zentrum und die beiden Sozialdemokratinnen Elisabeth Selbert und Frieda Nadig.

Diese vier Frauen trafen nun also im Parlamentarischen Rat als Vertreterinnen ihrer Parteien aufeinander und standen daher nicht nur im Punkt der Gleichberechtigung der Geschlechter auf unterschiedlichen Seiten. Während sich die beiden Sozialdemokratinnen für eine unumschränkte Gleichberechtigung aussprachen, lehnten die beiden Helenes diese Forderung ab. Dies zeigte sich in aller Deutlichkeit im Hauptausschuss, der die einfache Formulierung: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ nach langen und heftigen Debatten ablehnte.[8] Denn die Folgen, die diese Formulierung haben würde, waren enorm. Alle Gesetze, die der Gleichberechtigung widersprachen, müssten geändert werden, wozu eine Übergangsfrist bis 1953 vorgesehen war. Max Becker von der LDP (später FDP) sagte dazu, nachdem er seine grundsätzliche Zustimmung zum Gleichberechtigungsartikel signalisiert hatte: „Und es besteht die Befürchtung, daß auch bis zum Jahre 1953 die Frage, wie die Gleichberechtigung […] zu vereinbaren ist, daß wenn zwei eine Gemeinschaft führen, schließlich einer […] irgendwie vorangehen muß, wohl nicht zu lösen sein wird.“[9] Elisabeth Selbert erwiderte ihm daraufhin: „Die Bedenken, die Herr Dr. Becker hat, kann man haben. […] In allen Punkten, in denen die Gleichberechtigung nicht besteht, muß das Familienrecht, müssen überhaupt alle gesetzlichen Bestimmungen, die dem Grundgesetz entgegenstehen, geändert werden. Es bedarf keiner Frage, daß dieser Schritt getan werden muß.“[10]

An dieser Passage sieht man exemplarisch, dass Selbert – und mit ihr die SPD – genau wusste, welche revolutionäre Kraft in einer neuen Formulierung der Gleichberechtigung lag. Diese Veränderung, diese Revolution war auch gewollt, denn die Auswirkungen, die das patriarchale Familienrecht auf die Situation von Frauen in Deutschland gehabt hatte, waren enorm. Selbert war als Familienanwältin fast jeden Tag mit diesen Auswirkungen konfrontiert gewesen. Sie hatte gesehen, was es in der Praxis für Ehefrauen bedeutete, unter dem Diktat des Ehemannes zu stehen. Deshalb wollte sie die Chance nutzen und die vollständige Gleichberechtigung in die Verfassung bringen, womit das Familienrecht in weiten Teilen verfassungswidrig sein würde. Nicht jeder einzelne Artikel – so die Überlegungen – müsste einzeln reformiert werden; gleich das ganze Familienrecht könnte und müsste angepasst werden.

Aber woher kam eigentlich die Formulierung? War es Selbert allein, die auf die Idee kam, die Gleichberechtigung in den Satz: Männer und Frauen sind gleichberechtigt zu gießen? Dies war bei weitem nicht so und an dieser Stelle kann man einmal mehr sehen, dass es häufig Netzwerke sind, die für solch radikale Veränderungen notwendig sind.

Im September 1948 – bevor der Parlamentarische Rat tagte – hatte die SPD-Frauensekretärin Hertha Gotthelf eine Frauenkonferenz in Wuppertal einberufen, auf der auch Selbert sprach. Auf dieser Konferenz wurde eine Resolution angenommen, auf der festgelegt wurde, dass es im Rat darum gehen müsste, die gleiche staatsbürgerliche Stellung der Frau zu erreichen. Diese Resolution war bereits in Wuppertal von Ursula Kichert, Sekretärin der Berliner Frauenorganisation der SPD kritisiert worden und nun meldete sich auch noch die Berliner Juristin Anneliese Schönau, die darauf hinwies, dass es nicht reiche, die volle staatsbürgerliche Gleichberechtigung zu erreichen. Die Gleichstellung innerhalb der Familie folge nicht aus der Formulierung ‚staatsbürgerliche Gleichberechtigung‘, wie die Rechtsauslegung in der Weimarer Republik gezeigt habe, so ihr Argument, es müsse aber um die wirkliche Gleichberechtigung gehen und diese sei mehr als nur die volle staatsbürgerliche. Herta Gotthelf schrieb daraufhin an Elisabeth Selbert und machte ihr klar, dass eine andere Formulierung gefunden werden müsse. Sie schrieb: „Die Berliner schlagen folgenden Passus vor: ‚... ist die Frau auf allen Gebieten des staatlichen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens dem Manne gleichgestellt. Alle Gesetze, die der Gleichberechtigung entgegenstehen, sind in der ersten Legislatur-Periode aufzuheben bezw. [sic!] abzuändern‘.“[11]

Die Berlinerinnen waren auf diese Formulierung im Verfassungsentwurf der SED für die Deutsche Demokratische Republik vom 14.11.1946 aufmerksam geworden. Der SED-Entwurf enthielt noch einen weiteren Artikel. Im Abschnitt über die Gleichheitsrechte, in Art. 7 Satz 2 des SED-Entwurfs heißt es: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Und in der Verfassung der DDR findet sich dann die Formulierung: „Mann und Frau sind gleichberechtigt.“

Auf diese Beispiele bezog sich Selbert und brachte die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in die Debatten der SPD-Fraktion ein. Leider liegen die Protokolle dieser Sitzungen nicht vor, aber aus einem Brief von Selbert an Hertha Gotthelf kann indirekt geschlossen werden, dass sich die SPD-Männer wohl nicht von Anfang an leicht taten mit der neuen Formulierung. In dem Brief heißt es unter dem 19. November 1948: „Ich bin noch ganz glücklich über den Erfolg in der Fraktion, wenn mich auch die Art, wie einige Genossen das Thema behandelt haben, deprimiert hat. Man sieht zwar, [...] dass man an dieser Sache dies Mal nicht vorbeikommt, aber mit Ironie und Sarkasmus, um nicht zusagen [...] Hohn, tat man die Frage kurz ab. Na, laß man, die Hauptsache ist der Beschluss.“[12] In dieser Sitzung scheint sich die SPD auf die Formulierung ‚Männer und Frauen sind gleichberechtigt‘ geeinigt zu haben.

Trotz des Selbertschen Plädoyers wurde die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in der ersten Lesung im Hauptausschuss am 3.Dezember 1948 mit 11 zu 9 Stimmen abgelehnt. Die bürgerlichen Parteien einschließlich ihrer beiden weiblichen Abgeordneten, also Helene Weber und Helene Wessel, stimmten dagegen, die SPD- Mitglieder dafür. Es war nun offensichtlich geworden, dass in Sachen Gleichberechtigung die Parteien sehr unterschiedliche Ansätze vertraten.

Die Kampagne

Was nun folgte war eine sehr klug eingefädelte Kampagne von Elisabeth Selbert, Frieda Nadig und Herta Gotthelf, der Frauensekretärin der SDP. Die beiden hatten schon immer eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet und nun versuchten beide einen Proteststurm von Frauenverbänden und Einzelpersonen zu erreichen, um das Anliegen zu unterstützen.[13] Wie erfolgreich diese Lobbyarbeit war, die vor allem von Herta Gotthelf koordiniert wurde, ist umstritten. Sehr wahrscheinlich ist die Erinnerung von Selbert, dass Protestschreiben gleich Körbeweise den Parlamentarischen Rat geschüttet wurden, nicht ganz richtig und evtl. übertrieben.[14] Die Historikerin Karin Gille-Linne, die sich auf die Suche nach den Protestbriefen gemacht hat, konnte lediglich 50 Eingaben recherchieren, die in ihren Aussagen durchaus unterschiedlich waren. Auch wenn diese Menge nicht an die erinnerten Körbe heranreichen, kann doch geschlossen werden, dass die Gleichberechtigung zu den Themen im Parlamentarischen Rat zählte, die besonders emotional diskutiert wurden.[15]

Dies zeigte sich auch daran, dass in den darauf folgenden Sitzungen im Hauptausschuss, als wieder die Formulierung zur Gleichberechtigung anstand, alle Redner und Rednerinnen auf die Protestschreiben von Frauenverbänden und Einzelpersonen zu sprechen kamen. So zum Beispiel Walter Strauß von der CDU, der ausführte: „Wir haben an den zahlreichen Eingaben gemerkt, welche Teilnahme die Behandlung dieser Frage erweckt hat“,[16] oder Theodor Heuss von der FDP, der spätere Bundespräsident, der versuchte den Konflikt kleinzureden. Er sagte im Hauptausschuss: „Aber man muß offenbar das, was in den Zeitungen und Zeitschriften drin war, als Sturm ansehen, während es doch nur ein wild gewordenes Mißverständnis ist.“[17] Von Seiten der CDU betonte man nun, dass man sich im Grunde doch einig gewesen sei und es lediglich darum ginge, eine passende Formulierung zu finden. „Wir leben in einer Zeit, die mit vergangenen Anschauungen brechen muß und gebrochen hat“, führte z.B. Hermann Fecht von der CDU aus. „Wir wünschen deshalb“ so Fecht weiter, „daß dieser Gedanke auch unsererseits zum Durchbruch kommt, und wir würden es ganz besonders begrüßen, wenn in diesem Hause auch über diese Fassung eine Einmütigkeit erzielt werden könnte.“[18]

Auch Helene Weber von der CDU meldete sich nun zu Wort und verwies darauf, dass man in der Sache doch das Gleiche gewollt habe, es lediglich um eine Frage der Formulierung gehe. „Es ist so viel Sturm entstanden, daß wir gedacht haben – es liegt uns ja gar nichts an einer bestimmten Formulierung …“, so Weber. Auch sie verwies explizit auf die Berichte in der Presse sowie auf Eingaben und Telegramme, die an sie gerichtet worden waren: „[I]ch weiß nicht, wieviele entrüstete Telegramme […] von allen möglichen Leuten; ich kann sie mit Namen nicht nennen“ so Helene Weber im Hauptausschuss.[19]

Bei genauerer Lektüre in den Protokollen des Hauptausschusses wird allerdings deutlich, dass Weber nach wie vor eine Position favorisierte, die von einer grundsätzlichen Unterschiedlichkeit von Mann und Frau ausging. Sie sagte: „Dabei denken wir durchaus auch an den Eigenwert und die Würde der Frau und denken nicht an eine schematische Gleichstellung und Gleichberechtigung ...“.[20] Hier zeigt sich die grundsätzlich andere Herangehensweise von Elisabeth Selbert an die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Dies liegt – so meine These – auch daran, dass Selbert als einzige Frau im Parlamentarischen Rat Juristin war. Die drei anderen Frauen waren als Fürsorgerinnen in der Sozialen Arbeit tätig gewesen. Ihnen scheint es vielleicht wirklich nur eine Frage der Formulierung gewesen zu sein – wie dies Helene Weber sagte. Aber es war eben nicht nur eine Frage der Formulierung, es war eine Frage des Ziels. Selbert wollte, dass die Gleichstellung durch die Verabschiedung des Grundgesetzes „zwingendes, bindendes Recht auf Grund der Verfassung“ sein würde, mit Folgen sowohl für das zu reformierende Familienrecht, als auch für Tarifverträge und vieles mehr.[21]

Durch die Unterstützung der Öffentlichkeit und das Festhalten von Selbert an der Formulierung gelang es in der entscheidenden Sitzung am 18. Januar 1949 den Gleichheitsgrundsatz als unveräußerliches Grundrecht im Grundgesetz durchzusetzen. Die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ wurde nun einstimmig angenommen. Die Aufnahme des Satzes bedeutete die Verpflichtung des Gesetzgebers, alle dem Prinzip der Gleichberechtigung entgegenstehenden Gesetze anzupassen – also auch das Familienrecht in Angriff zu nehmen.[22]

Elisabeth Selbert und Herta Gotthelf als SPD-Mitglieder konnten mit ihrem Engagement im Parlamentarischen Rat also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Erstens setzten sie eine Formulierung durch, die den Weg für eine Reformierung althergebrachter Regelungen im BGB frei machte und zweitens präsentierten sie ihre Partei als die Partei der Gleichberechtigung. Dies sollte – so ihre Überlegungen – bei der anschließenden ersten Bundestagswahl der SPD vor allem von Frauen Stimmen bringen.[23]

Im ersten Bundestag – auf dem Weg zu einem Gleichberechtigungsgesetz

Diese Hoffnung zerschlug sich allerdings, es war die CDU/CSU, die als Siegerin aus der ersten Wahl hervorging. Diese hatte am 14. August 1949 stattgefunden; die erste Legislaturperiode ging bis zum 7. September 1953. Es wäre also durchaus wichtig gewesen, gleich in diesem ersten Bundestag die Gleichberechtigungsforderung durch Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes umzusetzen. Aber auch das kam anders. Im politischen Tagesgeschäft geriet diese Verpflichtung erst einmal an den Rand und die angestrebte Familienrechtsreform – die ja aufgrund Art. 3 Abs. 2 GG umgesetzt werden musste – kam nicht zügig in die Gänge. Erst am Ende der ersten Legislatur versuchte die Adenauerregierung und hier Justizminister Thomas Dehler von der FDP auf den letzten Metern noch den Entwurf eines ersten Familiengesetzes vorzulegen. Der „Entwurf eines Gesetzes über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts und über die Wiederherstellung der Rechtseinheit auf dem Gebiet des Familienrechts (Familienrechtsgesetz)“, wurde am 17. März 1952 dem Bundeskanzleramt vorgelegt und am 27.6. dem Kabinett.[24] Der Entwurf war stark umstritten, vor allem die katholische Kirche lief Sturm gegen die partielle Aufhebung der Vorherrschaft des Ehemannes und konnte sich im weiteren Verlauf des Verfahrens in immer mehr Punkten gegen den Justizminister durchsetzen. Im Unterausschuss „Familienrecht“ des Rechtsausschusses wurde der Entwurf zu Beginn des Jahres 1953 beraten – es zeigte sich aber schnell, dass es zwischen FDP und CDU zu gravierenden Meinungsverschiedenheiten kam und es nicht gelang einen gemeinsamen Entwurf vorzulegen. Dies änderte sich auch nicht als die im Grundgesetz gesetzte Übergangsfrist ablief. Auch eine Fristverlängerung bis zum 31. März 1955, die die CDU vorschlug, wurde nicht umgesetzt. Somit erlangte Art. 3 Abs. 2 GG im Familienrecht Gültigkeit und den Richterinnen und Richtern wurde freigestellt, ob sie nach dem GG urteilten oder nach dem Entwurf des nicht beschlossenen Familiengesetzes.

Im zweiten deutschen Bundestag (1953 bis 1957), in dem die CDU/CSU wieder die stärkste Fraktion bildete, machte sich die Regierung nun auf, ein Familiengesetz auf den Weg zu bringen. Allerdings waren die angedachten Neuregelungen „von ‚Gleichberechtigung‘ […] weit entfernt. Der Gesetzentwurf hielt an der patriarchalen Familienstruktur fest: Bei Meinungsverschiedenheiten in der Ehe sollte der Mann das letzte Wort haben.“[25] Dieser sogenannte Stichentscheid war hochgradig umstritten und entwickelte sich zum Prüfstein der Gleichberechtigung in der Bundesrepublik. Obwohl sich der „Unterausschuss Familienrechtsgesetz“ für eine Abschaffung des Stichentscheids ausgesprochen hatte, begann 1957 die Debatte im Deutschen Bundestag mit einem Antrag der CDU-Fraktion, den Stichentscheid wieder in den Gesetzentwurf aufzunehmen. Es wurde von dieser Seite aus vor allem damit argumentiert, diese Regelung sei mehr eine „Pflicht“ als ein Privileg des Mannes und nur so könne die Ehe am besten geschützt werden. Die Abgeordneten von SPD und FDP sprachen dagegen und auch einige CDU-Mitglieder votierten gegen die Wiedereinführung. So zum Beispiel die CDU-Abgeordnete Elisabeth Schwarzhaupt, die 1961 die erste Bundesministerin wurde. Sie stellte sich gegen die Mehrheit ihrer Fraktion und wurde dabei von Ingeborg Geisendörfer unterstützt, die zu Protokoll gab, „ich beuge mich dem Stichentscheid meines Mannes und stimme gegen den Stichentscheid.“[26] Der Stichentscheid des Ehemannes in der Ehe fiel letztendlich, allerdings bestand er in Fragen der Erziehung der Kinder fort, bis 1959 das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in Person der einzigen Juristin im Hause, Erna Scheffler, verkündete, dass die übriggebliebene Bestimmung aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch aufgrund von Art. 3 Abs. 2 verfassungswidrig sei.[27]

Erst am 1. Juli 1958 trat nach langen und zähen Debatten das heftig umstrittene erste Gleichberechtigungsgesetz, wie es nun hieß, in Kraft. Ein tatsächlich gleichberechtigtes Geschlechterverhältnis war auch in diesem Gesetz nicht gelungen, das traditionelle Rollenverständnis lebte in ihm weiter. Die gesamten Regelungen waren nur leicht modifiziert worden, denn „es zeigte sich überdeutlich, dass die Mehrheit der Parlamentarier der Frau nicht die volle Gleichberechtigung“ zugestehen wollte.[28] Aber es gab vorsichtige Korrekturen und Veränderungen. So durften Ehefrauen nun auch gegen den Willen des Ehemannes erwerbstätig sein – allerdings nur dann, wenn sie die Familie und den Haushalt nicht vernachlässigten. Außerdem wurde die Zugewinngemeinschaft eingeführt, bei der im Scheidungsfall das gemeinsam in der Ehe Erworbene gerecht aufgeteilt wurde. Zusätzlich konnten Ehefrauen nun auch ohne Zustimmung ihres Mannes ein eigenes Konto eröffnen, sie behielten ihr eigenes Vermögen und auch das väterliche Vorrecht bei der Kindererziehung wurde eingeschränkt. Das Gesetz war daher „ein bedeutender Schritt zur Gleichberechtigung in der sich wandelnden Nachkriegsgesellschaft“ und sollte daher nicht zu gering eingeschätzt werden.[29] Als Fazit bleibt zu konstatieren, dass die Gleichberechtigung in der jungen Bundesrepublik zwar Fahrt aufnahm, dass diese aber später und vor allem zögernder ausfiel, als sich dies Elisabeth Selbert als „Mutter der Gleichberechtigung im Grundgesetz“ bei ihrem Kampf im Parlamentarischen Rat vorgestellt hatte.

Fußnoten

Digitalisate (Auswahl)

Schreiben der Belegschaft der Firma Henschel an den Parlamentarischen Rat, 1949

Elisabeth Selberts Exemplar des Grundgesetzes mit handschriftlichen Kommentaren, 1949

Foto von Frieda Nadig und Elisabeth Selbert, 1948/1949

Foto von Frieda Nadig und Elisabeth Selbert zum Festakt 10 Jahre Grundgesetz, 1959

Recherche

Im Online-Katalog META sind Literaturnachweise, Materialien und Digitalisate zum Grundgesetz sowie den Akteurinnen Elisabeth Selbert, Frieda Nadig, Helene Wessel und Helene Weber zu recherchieren

Open Access Artikel

Literatur zum Thema

Böttger, Barbara: Das Recht auf Gleichheit und Differenz. Elisabeth Selbert und der Kampf der Frauen um Art. 3II Grundgesetz, Münster 1990, S. 235f.

Dertinger, Antje: Elisabeth Selbert. Eine Kurzbiographie, Wiesbaden 1986, S. 48.

Gille-Linne, Karin: Verdeckte Strategien. Herta Gotthelf, Elisabeth Selbert und die Frauenarbeit der SPD 1945-1949, Bonn 2011; Marianne Feuersenger: Die garantierte Gleichberechtigung. Ein umstrittener Sieg der Frauen, Freiburg im Breisgau 1980.

Görtemaker, Manfred: Von den Londoner Empfehlungen zum Grundgesetz Ein kurzer Überblick zur Entstehung der Bundesrepublik Deutschland

Jank, Dagmar: Die Frauenrechtlerinnen Minna Cauer (1841-1922) und Elisabeth Selbert (1896-1986), in: Helene Klein / Klaus Krone (Hg.): civitas. Denkimpulse und Vorbilder, Potsdam 2003, S. 50.

Michl, Fabian: Wiltraut Rupp-von Brünneck (1912-1977). Juristin, Spitzenbeamtin, Verfassungsrichterin, Frankfurt am Main 2022, S. 199 f.

Rienks, Manuela: Frauen beim Verfassungskonvent?! Wie die Gleichberechtigung der Geschlechter ins Grundgesetz fand – und warum die Herren vom Chiemsee dabei kaum eine Rolle spielten…

Röwekamp, Marion: „The double bind.“ Von den Interdependenzen des Frauenwahlrechts und des Familienrechts vor und nach 1918, in: Hedwig Richter / Kerstin Wolff (Hg.): Frauenwahlrecht. Demokratisierung der Demokratie in Deutschland und Europa, Hamburg 2018, S. 113.

Ruhl, Klaus-Jörg: Hierarchie oder Anarchie? Der Streit um die Familienrechtsreform in den fünfziger Jahren.

van Rahden, Till: Demokratie und väterliche Autorität. Das Karlsruher „Stichentscheid“-Urteil von 1959 in der politischen Kultur der frühen Bundesrepublik, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 2 (2005), H. 2.

Wolff, Kerstin: Keine Frauen auf Herrenchiemsee – der Verfassungskonvent und seine Folgen für die Gleichberechtigung der Geschlechter, in: Einsichten und Perspektiven. Bayerische Zeitschrift für Politik und Geschichte. Themenheft: 75 Jahre Verfassungskonvent von Herrenchiemsee, 1/23, S. 80-92.

Wolff, Kerstin: Frauenrechte in der Weimarer Republik – endlich gleichberechtigt?, in: perspektiven DS – Zeitschrift für Gesellschaftsanalyse und Reformpolitik, 36. Jg., 2 / 2019 – Doch aus Weimar lernen?, S. 47-56.