Jahresserie #DieFrauenVon1848

#DieFrauenVon1848 Folge 1

„Wo sie das Volk meinen, da zählen die Frauen nicht mit“

2023 hat begonnen – und mit dieser Zahl kommt ein neues Jubiläum inklusive neuer Jahresserie des AddF. Dieses Jahr steht ganz im Zeichen der Revolution von 1848, die sich zum 175. Mal jährt und dem das AddF in Kooperation unter anderem eine Tagung, die neue Ariadne und zahlreiche Vorträge widmen wird. Wir möchten einen ganz besonderen Aspekt dieses wichtigen Abschnitts der Geschichte in den kommenden zwölf Monaten auf unseren Social-Media-Kanälen beleuchten: die Frauen von 1848!

„Wo sie das Volk meinen, da zählen die Frauen nicht mit“ - Zu diesem Urteil über die Kämpfer der 1848er-Revolution kam Louise Otto, die „Lerche des Völkerfrühlings“, 1849 im ersten Heft ihrer Frauenzeitung. Und sie war nicht die Einzige, die diese eingeschränkte Wahrnehmung der meisten Revolutionäre bemerkte. Viele Frauen mischten sich in die revolutionäre Aufbruchstimmung ein, mit Feder und Tinte als Journalistinnen und Schriftstellerinnen, aber auch als mitkämpfende (Ehe)Frauen auf Barrikaden und Schlachtfeldern und später als Organisatorinnen der Flucht ins Exil und des Neuanfangs in der Emigration, allein oder mit der ganzen Familie. Sie forderten Freiheitsrechte auch für sich und meinten damit zum Beispiel Zugang zu Bildungsinstitutionen und moralische und rechtliche Gleichstellung in Ehe und Familie. Neben Louise Otto (1819-1895) meldeten sich viele weitere zu Wort oder schritten zur Tat, so etwa: Emma Herwegh (1817-1904), Amalie Struve (1824-1862), Louise Dittmar (1807-1884), Louise Aston (1814-1871), Malwida von Meysenbug (1816-1903), Johanna Kinkel (1810-1858), Mathilde Franziska Anneke (1817-1884) oder Fanny Lewald (1811-1889). Diese Frauen und ihre Beiträge zur 1848er-Revolution – was sie in Bewegung bringen konnten und auch, wo sie gescheitert sind – wollen wir in unserer neuen Reihe allmonatlich vorstellen. Denn – noch einmal Louise Otto: „Aber die Freiheit ist untheilbar! Also freie Männer dürfen keine Sklaven neben sich dulden – also auch keine Sklavinnen.“[1]

#DieFrauenVon1848 Folge 2

Geschlechterrollen um 1800

Das lange 19. Jahrhundert zwischen Französischer Revolution und dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 kann als die Zeit verstanden werden, in der sich die soziale Großgruppe „Bürgertum“ mit ihren Ideen und Vorstellungen formte und durchsetzte.

Das Bürgertum zeichnete sich dadurch aus, dass es auf der einen Seite ein individuelles Selbstverwirklichungsrecht und die Achtung der Menschenrechte ins Zentrum seines Gesellschaftsbildes stellte, andererseits aber eine klare Unterscheidung zwischen Männern und Frauen konstruierte. Das hatte zur Folge, dass weder das Selbstverwirklichungsrecht noch die Menschenrechte für Frauen galten. Begründet wurde diese Idee mit dem angeblich „natürlichen Geschlechtscharakter“ der Menschen, – aber speziell der Frauen – die als genaues Gegenteil des Mannes gedacht wurde.

Während »er« für das Außen, die Politik und den Beruf zuständig war, wurde »sie« als Hausfrau und Mutter gedacht, die sich nicht für Politik interessierte, sondern die häusliche Sphäre möglichst nie verließ. Ein Modell welches weder für Arbeiterinnen noch für Bäuerinnen und Landarbeiterinnen umzusetzen war.

In der Revolution von 1848 sahen einige wenige Frauen die Chance, dieses Geschlechtermodell ebenso in Frage zu stellen wie die Monarchie und die Herrschaft des Adels. Zaghaft setzte eine Reflexion über die Geschlechterverhältnisse ein, die zu ersten Gegenpositionierungen führte. Mehr zu dieser Reflexion erfahrt ihr in unseren nächsten Posts über Louise Dittmar.

weiterführende Literaturtipps:

Ute Frevert: "Mann und Weib, und Weib und Mann". Geschlechter-Differenzen in der Moderne, München Beck 1995

Rebekka Habermas: Frauen und Männer des Bürgertums. Eine Familiengeschichte (1750-1850), Göttingen 2000

Mechthilde Vahsen (8.9.2008): Wie alles begann – Frauen um 1800

#DieFrauenVon1848 Folge 3_1

Louise Dittmar (1807-1884)

Am 07. September 1807 wurde Louise Dittmar als eines von 10 Kindern des Oberfinanzrates Heinrich Karl und der Beamtentochter Friederike Caroline in einen bürgerlichen Haushalt geboren. Ihr gesellschaftlicher Weg war schon früh für sie vorherbestimmt worden – als „Haustochter“ sollte sie die Pflege ihrer Eltern im Alter übernehmen, während ihre acht Brüder studieren gingen und ihre Schwester verheiratet wurde.

Sie besuchte eine Mädchenschule und erarbeitet sich im Selbststudium Schriften und Theorien aus Politik und Philosophie; jedoch begann sie erst nach dem Tod der Eltern 1840 – mit mittlerweile 33 Jahren – mit dem Schreiben.

Louise Dittmar stellte in ihren Schriften, die sie zunächst ab Mitte der 1840er Jahre anonym zur sogenannten sozialen Frage veröffentlichte, immer wieder Bezüge zu Geschlechterrollen, -verständnis und Gleichberechtigung von Männern und Frauen her. Vor allem der zentrale Begriff der Freiheit – und zwar für alle Geschlechter – war für sie bedeutend.

Dittmars Forderungen trafen in der aufgeheizten Stimmung des prärevolutionären Vormärz auf viel Zustimmung und ihre radikalen Konzepte machten sie in der Zeit um 1848 zu einer bekannten und gefragten Autorin, sodass sie ab 1849 sogar Herausgeberin einer Zeitschrift war. „Die sociale Reform“ versammelte Artikel von u.a. Malwida von Meysenbug und Louise Otto, wurde aber leider nach nur vier Ausgaben eingestellt.

Über die Zeit nach 1850 ist nicht mehr viel über Louise Dittmar bekannt. In dieser Zeit veröffentlichte und schrieb sie nicht mehr und lebte sehr zurückgezogen in Darmstadt. Aus gesundheitlichen und finanziellen Gründen zog sie 1880 zu zwei Nichten nach Bessungen nahe Darmstadt. Dort starb sie am 11. Juli 1884.

Mehr über Louise Dittmars Kampf für die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Freiheit von Frauen gibt es in Kürze hier bei der nächsten Folge #DieFrauenVon1848.

weiterführende Literaturtipps:

Mechthilde Vahsen (13.1.2009): Louise Dittmar

Dr. Christine Nagel: „In der Seele das Ringen nach Freiheit“ – Louise Dittmar : Emanzipation und Sittlichkeit im Vormärz und in der Revolution 1848/49. - Königstein/Taunus 2005

#DieFrauenVon1848 Folge 3_2

Gegen das verwaschene und verbügelte Leben

»Der Mann ist der Fürst des Weibes,der absolute Monarch,

der unumschränkte Gebieter in ihrem Bereich«.[2]

Die Frau dagegen: »Arm und rechtlos, gesetzlich und grundsätzlich unterdrückt […], in ihren Mitteln beeinträchtigt,

verhöhnt, verspottet, mit allem Gewicht einer ihr feindseligen Lebensmoral verdrängt und verfolgt«.

So bringt Louise Dittmar die Gegensätze in der Geschlechterrolle auf den Punkt.

Sie wurde 1807 in eine liberale bürgerliche Familie geboren, Louise Dittmar erarbeitete sich ihr Wissen autodidaktisch. Über ihre Brüder war sie bereits im Vormärz mit dem revolutionären Zeitgeist in Berührung gekommen. Seit 1845 übte sie in gesellschaftskritischen Schriften harsche Kritik an den Verhältnissen, so auch am »verkochten, verwaschnen und verbügelten Leben der Frauen«.

Das »gemüthliche[...] Familienleben«, das für die Frau in ihren Augen einzig ein Leben als »Gattin, Mutter, Hausfrau und Gesellschafterin« bereithielt, stellte sich für sie als »Tretmühle« gar »weibliche[...] Galeerensträflingsanstalt« dar.

Ihre Gedankengänge zur Kritik an den Geschlechterrollen lassen sich besonders gut in ihrer Schrift »Das Wesen der Ehe« (1849) nachvollziehen. Sie zielte dabei auf die Befreiung der Frau aus der Sphäre des Hauses. »Die Beschränkung der weiblichen Thätigkeit auf den Haushalt hemmt die Entwicklung des Lebens im höchsten Grade«.

Unter diesen Bedingungen werde kein »erhebender Gedanke die Seele durchdringen«. Sie selbst schrieb nicht nur von einem neuen, größeren »entsprechenden Wirkungskreis«, sie erschuf sich diesen auch selbst als Schriftstellerin und Redakteurin.

Ihr Kampf galt der bürgerlichen Doppelmoral und der eingeschriebenen self-fulfilling-prophecy, dass Frauen zu nichts fähig seien: »[...]Nichts für [...] [die Frau] zu errichten und dann zu sagen, es giebt Nichts weiter für sie, sie zu Nichts weiter zu erziehen und dann zu sagen, 'das ist ihre Bestimmung,‘ heißt dies nicht v o r a u s bestimmen?«

#DieFrauenVon1848 Folge 4_1

Louise Otto-Peters (1819 - 1895)

Louise Otto-Peters gilt als Pionierin der organisierten bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland.

Sie wurde am 26. März 1819 geboren und wuchs in einer wohlhabenden Familie in Meißen auf.

Bereits als junges Mädchen begann sie Gedichte, Romane und sozialkritische Prosa zu schreiben. Zu einem ihrer wichtigsten Bücher zählte Schloß und Fabrik, in dem sie die elendigen Arbeits- und Lebensbedingungen sächsischer Weberinnen und Klöpplerinnen anprangerte. Ihre Sozialkritik hatte zur Folge, dass der Roman 1846 nur zensiert erscheinen durfte.

Als Unterstützerin der demokratischen Bewegung des Vormärz veröffentlichte sie 1847 den Artikel Über die Teilnahme der Frauen am Staatsleben. Darin forderte sie erstmals die rechtliche Gleichstellung der Geschlechter sowie das Recht auf Bildung für Mädchen und Frauen und schuf damit gleichfalls programmatische Grundideen der Frauenbewegung. Während der Revolution 1848/49 erregte Ottos Artikel Adresse eines Mädchens an den hochverehrten Minister Oberländer politisches Aufsehen: Als erste Frau forderte sie die Regierung auf, bei der Organisation der Arbeit die Frauen nicht zu vergessen und erwirkte ein persönliches Gespräch mit den Ministern.

Von 1849 bis zu ihrem Verbot 1852 gab Louise Otto unter dem Motto „Dem Reich der Freiheit werb’ ich Bürgerinnen“ die Frauen-Zeitung als erste politische Frauenzeitschrift heraus.

In der folgenden Ära der Reaktion schrieb sie überwiegend belletristische Texte und heiratete 1858 den Revolutionär August Peters (1817–1864). Die Ehe blieb kinderlos. Nach dem Tod ihres Mannes widmete sich Otto-Peters dem Aufbau der bürgerlichen Frauenbewegung.

1865 gründete sie zusammen mit Auguste Schmidt (1833–1902), Ottilie von Steyber (1804–1870) und Henriette Goldschmidt (1825–1920) den Allgemeinen deutschen Frauenverein, dessen Ziele vor allem die Rechte der Frau auf Bildung und Erwerbsarbeit waren. Bis zu ihrem Tod fungierte sie als Mitherausgeberin des Vereinsorgans Neue Bahnen.

Louise Otto-Peters starb am 13. März 1895 in Leipzig.

Lesetipp: AddF-Dossier zu Louise Otto-Peters, AddF-Dossier zum ADF

#DieFrauenVon1848 Folge 4_2

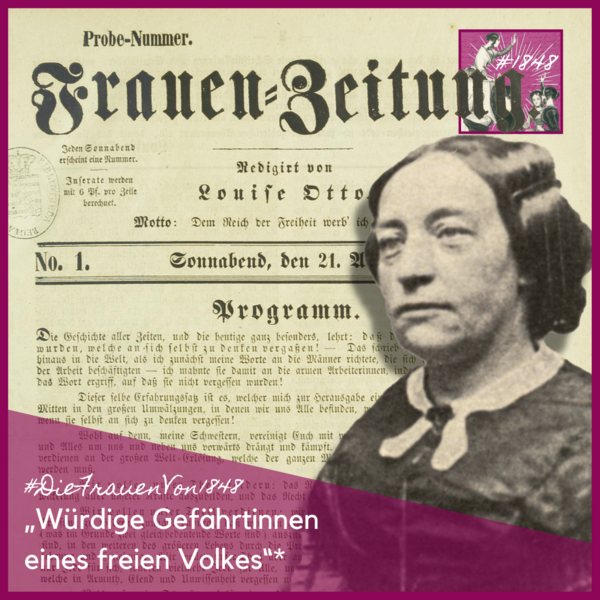

„Würdige Gefährtinnen eines freien Volkes“[3]

Als „Lerche des Völkerfrühlings“ war Louise Otto (1819-1895) schon im Vormärz mit ihren sozialkritischen Gedichten über die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen bekannt geworden. Die vorrevolutionären Bestrebungen begrüßte sie zwar leidenschaftlich, dichtete aber 1847: „Dem Männerrecht galt nur das neue Ringen, das Frauenrecht blieb in den alten Schlingen.“[4]

In ihrem vielbeachteten Artikel „Die Theilnahme der weiblichen Welt am Staatsleben“ wurde sie konkreter und erklärte die Beteiligung der Frauen nicht allein als ein Recht, sondern geradezu als eine Pflicht. Auch die Frauen seien politisch aufgewacht und nähmen mit Worten und Taten regen Anteil an allen gesellschaftlichen Entwicklungen. Sie wollten und könnten diese nicht nur aktiv mitgestalten, sondern müssten sich gerade in Bezug auf die soziale Frage energisch einbringen. Zwei Jahre später griff Louise Otto den Gleichklang von Recht und Pflicht im programmatischen ersten Artikel ihrer Frauen-Zeitung wieder auf: „Wir wollen unser Theil fordern“ – nämlich rechtliche Gleichstellung, gleiche Bildungschancen und das Recht auf Erwerb, sprich die Möglichkeit, ökonomische Unabhängigkeit zu erlangen. Aber auch: „Wir wollen unser Theil verdienen“ – durch das organisierte gemeinsame Eintreten für eine neue Gesellschaftsordnung und für ein demokratisches politisches System. „Wohl auf denn, meine Schwestern, vereinigt Euch mit mir, damit wir nicht zurück bleiben, wo Alle und Alles um uns und neben uns vorwärts drängt und kämpft. Wir wollen auch unser Theil fordern und verdienen an der großen Welt-Erlösung, welche der ganzen Menschheit, deren eine Hälfte wir sind, endlich werden muß.“[5]

Mit ihrem Eintreten für Frauenrechte innerhalb der 1848er Revolution war Louise Otto eine der wenigen, die erkannte, dass es nicht nur um eine Beteiligung der Frauen an der Revolution ging, sondern auch um eine fundamentale Umgestaltung der Geschlechterverhältnisse.

#DieFrauenVon1848 Folge 5_1

Mathilde Franziska Anneke (1817 - 1884)

Mathilde Franziska Anneke wurde am 3. April 1817 geboren, wuchs in einem preußisch-westfälischen Elternhaus auf und genoss eine tolerante sowie bildungsorientierte Kindheit. Mit 19 Jahren heiratete Anneke einen Weinhändler, von dem sie sich aber schon kurze Zeit später wieder scheiden ließ. Nach der Scheidung ihrer Ehe begann die nunmehr alleinerziehende Mutter mit dem Schreiben und Veröffentlichen von christlicher Erbauungsliteratur. Im Laufe der 1840er Jahre gewann ihr literarisches Schaffen zunehmend einen gesellschaftskritischen Charakter. Zu dieser Zeit knüpfte sie Kontakte zu demokratischen wie kommunistischen Vereinigungen und lernte ihren späteren Ehemann, den Revolutionär Fritz Anneke, kennen. 1847 erschien ihre erste Streitschrift mit dem Titel „Das Weib im Conflict mit den socialen Verhältnissen“, in der sie die patriarchalen Geschlechterverhältnisse anprangerte. Als ihr Ehemann im Zuge der Märzunruhen verhaftet wurde, übernahm Mathilde Anneke die Redaktion der zuvor gegründeten Neuen Kölnischen-Zeitung, die allerdings bereits nach kurzer Zeit verboten wurde. Auch die von ihr daraufhin herausgegebene Frauen-Zeitung musste das Erscheinen nach nur zwei Ausgaben einstellen. Mitte 1849 – Fritz Anneke war aus der Haft entlassen worden – schloss sich das Paar den Revolutionskämpfen in Baden an. Als exzellente Reiterin kämpfte Mathilde Anneke als „Flintenweib“ aktiv an der Seite der Revolutionstruppen – Erlebnisse, die sie 1853 in „Memoiren einer Frau aus dem badisch-pfälzischen Kriegszug“ festhielt. Nach dem Scheitern der Revolution und steckbrieflich gesucht, flüchteten die Annekes in die USA. Schnell fand Mathilde Franziska Anneke in der dortigen Frauenrechtsbewegung ein breites Betätigungsfeld: 1852 rief sie die „Deutsche Frauen-Zeitung“ ins Leben, unternahm Vortragsreisen und engagierte sich in Frauenvereinen. Ihrer Grundüberzeugung folgend, nach welcher die Gleichberechtigung der Geschlechter nur über gleiche Bildungschancen gegeben sein kann, gründete sie 1865 das „Milwaukee-Töchter-Institut“, das sie bis zu ihrem Tod am 25. November 1884 leitete.

Mathilde Franziska Anneke: Das Weib in Conflict mit den socialen Verhältnissen, in: Mathilde Franziska Anneke Lesebuch. Zusammengestellt und mit einem Nachwort von Enno Stahl, Bielefeld 2015.

Mathilde Franziska Anneke: Mutterland : Memoiren einer Frau aus dem badisch-pfälzischen Feldzuge 1848/49, Münster, 1982.

Karin Hockamp: „Von vielem Geist und großer Herzensgüte“. Mathilde Franziska Anneke (1817-1884), Sprockhövel 2010

Maria Wagner: Mathilde Franziska Anneke in Selbstzeugnissen und Dokumenten, Frankfurt 1980

#DieFrauenVon1848 Folge 5_2

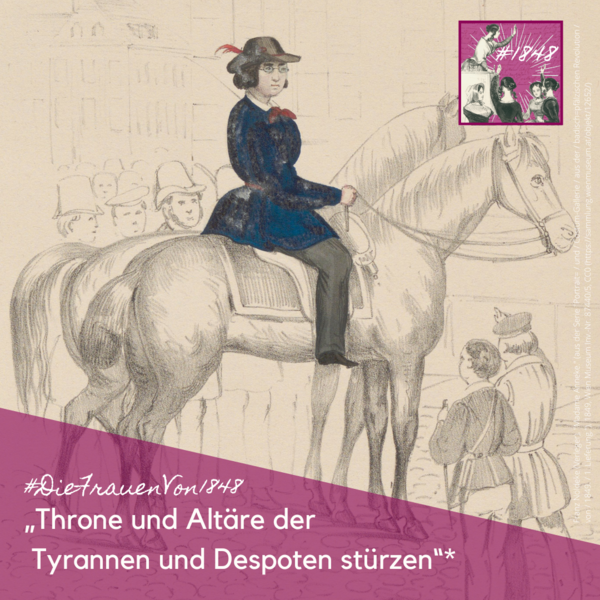

„Throne und Altäre der Tyrannen und Despoten stürzen“[6]

Für Mathilde Franziska Anneke (1817-1884), Kämpferin der 1848er-Revolution im Rheinland und in Baden, später Frauen- und Menschenrechtlerin in Amerika, lag die Wurzel aller Übel im mächtigen Einfluss der Kirche. Mit dem Versprechen, „dass wir dort oben belohnt werden“[7] sollte das Volk und insbesondere sein weiblicher Teil ruhig und vom Denken abgehalten werden. Sie aber forderte die Frauen vehement auf, den eigenen Kopf zu benutzen: „O, tut die Augen auf und seht, wie man mit Euch gespielzeugt hat“[8]. Damit das nicht mehr so leicht passieren kann und alle überhaupt in die Lage versetzt werden, derlei zu durchschauen, verlangte sie bessere Bildung und die Trennung von Kirche und Schule. Denn "so ein von der Geistlichkeit verworrener Verstand, der wird so leicht nicht wieder gerade, und wer nicht schon früh an ordentliches Nachdenken gewöhnt ist, der erlernt's später sehr schwer."[9] Das hatte sie selbst erfahren. Sie wuchs in einer katholisch-evangelisch gemischten Familie auf und wich erstmals vom Wege ab, als sie sich von ihrem Ehemann Alfred von Tabouillot, ein „halbverrückter Säufer“, scheiden ließ. Selbstverständlich war sie wegen böswilligen Verlassens schuldig geschieden worden und bekam keinen Unterhalt. Um sich und ihre Tochter zu ernähren, publizierte sie tief religiöse Gedichte, Prosa und Dramen. Sie war ungeheuer produktiv, verdiente aber kaum etwas, ihre Bitte um eine Gnadenpension wurde vom preußischen König abgelehnt. So brachten die Verhältnisse die junge Frau zum Aufbegehren und als sie mit demokratischen Intellektuellen, darunter Fritz Anneke, in Kontakt kam, war das nur noch der fehlende Funke, der die Revolutionärin in ihr entflammte: „Die Vernunft, die wir als unsere höchste und einzige Gesetzgeberin anerkennen, befiehlt uns, frei zu sein.“[10]

#DieFrauenVon1848 Folge 6_1

Malwida von Meysenbug (1816-1903)

Malwida von Meysenbug wurde am 28. Oktober 1816 in Kassel als neuntes Kind des kurhessischen Hofbeamten Carl Rivalier, ab 1825 von Meysenbug, und Ernestine Rivalier geboren.Als die Juni-Revolution von 1830 Kassel erreichte, war die Familie zum Umzug gezwungen, zunächst nach Frankfurt am Main.

1832 zog Malwida von Meysenbug dann mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester nach Detmold. Zeitlebens begleitete sie eine Faszination für Revolutionen und sie selbst sah in diesen ersten Unruhen in Kassel das Erwachen ihres politischen Interesses: „Zwar spielte ich noch mit Puppen, doch fühlte ich mich auf der Schwelle eines neuen Lebens. Ich hatte eine zweite Taufe erhalten durch die Hand der Revolution.“[11]

In Detmold kam sie durch die Bekannt- und schließlich auch Liebschaft mit Theodor Althaus, einem Theologiestudenten, mit aufklärerischen und liberalen Ideen in Kontakt. Sie war begeisterte Unterstützerin der Revolution von 1848 und konnte sich im Mai sogar in die Paulskirche einschleusen -> mehr im nächsten Post.

Durch ihre Beteiligung an der Revolution von 1848 drohte Meysenbug die Verhaftung und sie emigrierte ins Exil nach London.

Dort verfasste sie den ersten Band ihrer „Memoiren einer Idealistin“. Im Laufe der Jahre schrieb sie noch viele weitere Texte, Artikel und Bücher, die teilweise schon zu ihren Lebzeiten zu Bestsellern wurden. 1901 wurde sie als erste Frau für den Literaturnobelpreis nominiert.

Von London aus baute sie sich ein riesiges Netzwerk auf – persönlich und durch Korrespondenzen. Unter anderem gehörten zu ihren Vertrauten Johanna und Gottfried Kinkel, Lou Andreas-Salomé, Cosima und Richard Wagner, Alexander Herzen und Friedrich Nietzsche. Auch mit dem Freiheitskämpfer Giuseppe Mazzini und der Frauenrechtlerin Meta von Salis pflegte sie Kontakt.

Ein Leben lang unverheiratet, führte sie ein kosmopolitisches Leben. Sie wohnte unter anderem noch in Paris, Bayreuth, Florenz und Rom.

Dort starb Malwida von Meysenbug schließlich am 26. April 1903.

Empfohlene und verwendete Literatur:

Cornelia Wenzel (2023): Malwida von Meysenbug, in: Digitales Deutsches Frauenarchiv

Meysenbug, Malwida von: Memoiren einer Idealistin, Band 1, Berlin/Leipzig 1905.

Meysenbug, Malwida von: Der Lebensabend einer Idealistin. Nachtrag zu den "Memoiren einer Idealistin", Berlin 1898

Hering, Sabine: Malwida von Meysenbug. Welch ein Leben! – Welch ein Werk?, in: Jahrbuch der Malwida von Meysenbug-Gesellschaft 1994, Kassel 1994

Tegtmeier-Breit, Annegret: Lebensweg und Lebenswelt Malwida von Meysenbugs, in: Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv Detmold (Hg.): Die Korrespondenzen der Malwida von Meysenbug – Briefregesten, Band 1, 1827‒1873, Detmold 2000

Reuter, Martin: 1848, Malwida von Meysenbug und die europäische Demokratiegeschichte. Die Politik einer aristokratischen Demokratin im 19. Jahrhundert, Kassel 1998.

#DieFrauenVon1848 Folge 6_2

„… nur dem männlichen Publikum geöffnet“?

Am 18. Mai 1848 trat in der Frankfurter Paulskirche die Nationalversammlung zusammen. Die Verhandlungen waren öffentlich und das tatsächlich nicht nur für Männer – nein, es gab auch eine Damengalerie!

Dieses erste deutsche Parlament hatte aber bereits eine Vorgeschichte gehabt: vom 31. März an tagte mehrere Tage lang das Vorparlament, 574 Männer, die im Ringen um gemeinsame Beschlüsse die Nationalversammlung vorbereiteten. Dabei war die Anwesenheit von Frauen allerdings noch nicht vorgesehen, was die 31-jährige Malwida von Meysenbug sehr bekümmerte. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt ihre adlige Herkunft zumindest innerlich schon hinter sich gelassen.

Erfüllt von aufklärerischem Gedankengut beobachtete sie mit heißem Herzen die demokratischen Bestrebungen rundum und bedauerte zutiefst, „nicht in die Paulskirche zu können, die, weil zu wenig Raum war, nur dem männlichen Publikum geöffnet war.“[12] Doch zu ihrer großen Freude hatte eine ihr bekannte Dame Kontakt zu einem Nationalgardisten, der die Frauen auf die mit schwarzrotgoldenen Tüchern verhängte Kanzel schmuggelte. Dort hockten sie nun stundenlang und verfolgten mit großer Begeisterung die Debatten. „Ich war von einem Schwindel des Glücks erfasst; ich sah meine Träume Wahrheit werden, eine reiche, freie lebensvolle Zukunft sich für Deutschland öffnen“,[13] schreibt Meysenbug in ihren Memoiren. Ihrer eigenen freien Zukunft stand allerdings noch einiges im Wege. Die von ihr so sehr erstrebte geistige Entwicklung und ein selbstständiges Leben waren für Frauen, auch für eine Frau ihres Standes, nicht vorgesehen. Und so führte die politische Aufbruchstimmung für sie zu einer ganz persönlichen Erkenntnis: „Zum ersten Mal stellte sich in meinen Gedanken die Nothwendigkeit der ökonomischen Unabhängigkeit der Frau, durch ihre eigenen Anstrengungen, fest.“[14] Diesen Anspruch wird sie, ebenso wie ihre demokratischen Überzeugungen, nie wieder aufgeben.

genutzte und weiterführende Literatur:

Cornelia Wenzel (2023): Malwida von Meysenbug, in: Digitales Deutsches Frauenarchiv

Malwida von Meysenbug: Memoiren einer Idealistin, Stuttgart 1876, Bd. 1

Henning Türk: Begrenzte Politisierung. Die weiblichen Zuschauer im Paulskirchenparlament während der Märzrevolution 1848/49, in: Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte (79), 2023, S. 6-27.

Henning Türk: „Ich gehe täglich in die Sitzungen und kann die Politik nicht lassen" - Frauen als Parlamentszuschauerinnen und ihre Wahrnehmung in der politischen Öffentlichkeit der Märzrevolution 1848/49, in: Geschichte und Gesellschaft, Oktober - Dezember 2017, 43. Jahrg., H. 4, S. 497-525.

#DieFrauenVon1848 Folge 7_1

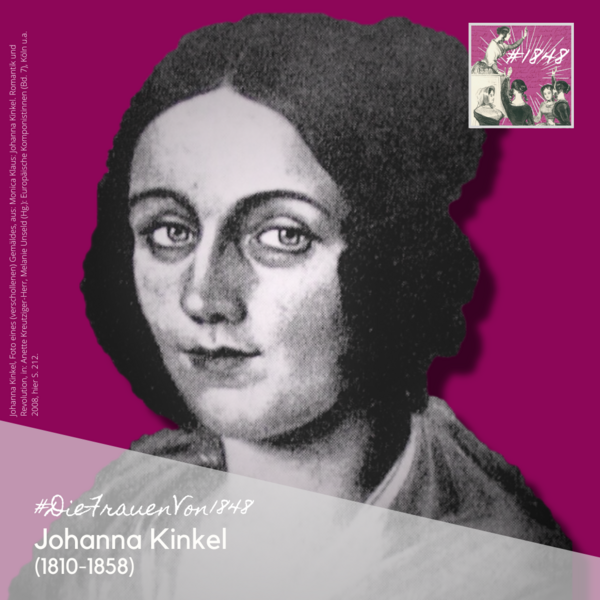

Johanna Kinkel (1810 - 1858)

Johanna Kinkel (geb. Mockel), kam am 8. Juli 1810 in Bonn zur Welt und war Musikerin, Komponistin, Musikpädagogin, Dichterin und Zeichnerin. In ihrem Elternhaus fand sie für all das kein Verständnis, doch ihr Klavierlehrer erkannte ihre Begabung. Für ein Singkränzchen verfasste sie ihre erste Komposition: Die Vogelkantate. Ein musikalischer Scherz für 5 Singstimmen und Klavier.

1832 heiratete sie den Buch- und Musikalienhändler Johann Mathieux, verließ ihn jedoch sehr bald wieder. Ein Arzt bescheinigte „Nervenzerrüttung mit Auszehrungsfieber, veranlaßt durch Mißhandlungen“[15].

1836 ging sie auf Empfehlung von Felix Mendelssohn-Bartholdy nach Berlin und lernte endlich systematisch Harmonielehre, Generalbass, Kontrapunkt und Fuge. Um das zu finanzieren, gab sie Klavierunterricht. Sie konnte erste Liedersammlungen veröffentlichen und befasste sich mit musikpädagogischen Fragen.

Zurück in Bonn lernte sie Gottfried Kinkel kennen und lieben. Mit ihm gründete sie den „Maikäferbund“, einen literarischen Zirkel und die Zeitschrift „Der Maikäfer“, in der sie Erzählungen und Zeichnungen veröffentlichte; auch komponierte sie weiterhin und leitete einen Chor. Nach der Heirat 1843 gebar sie in den Jahren 1844 bis 1848 vier Kinder.

Das Ehepaar beteiligte sich 1848 an den revolutionären Bestrebungen; Gottfried Kinkel als Redakteur der Neuen Bonner Zeitung, einem Pendant der Neuen Kölner Zeitung von Karl Marx. Nach seiner Verhaftung wegen der Beteiligung am Siegburger Zeughaussturm und am badisch-pfälzischen Aufstand übernahm Johanna Kinkel die Redaktion der Zeitschrift. Sie organisierte Bestechungsgelder, mit deren Hilfe dem Freund und Mitkämpfer Carl Schurz 1850 die Befreiung ihres Mannes und die gemeinsame Flucht nach England gelang. Im Londoner Exil war das Überleben in den ersten Jahren nur mühsam mit Klavierunterricht und Publikationen zu organisieren, zudem kam es zu einer Ehekrise. Johanna Kinkels Gesundheit hielt den Belastungen auf Dauer nicht stand. Sie starb am 15. November 1858 nach einem Sturz aus dem Fenster, ob Unfall oder Selbstmord, blieb ungeklärt.

genutzte und weiterführende Literatur:

Fanny Lewald: Johanna Kinkel, in: Dies.: Zwölf Bilder nach dem Leben. Erinnerungen, S. 1-32

Blos, Anna. Frauen der deutschen Revolution 1848. Dresden: Kaden & Comp., 1928.

Monica Klaus: Johanna Kinkel. Romantik und Revolution, in: Anette Kreutziger-Herr, Melanie Unseld (Hg.): Europäische Komponistinnen (Bd. 7), Köln u.a. 2008.

Cornelia Wenzel: "Welch eine bedeutende Frau" - Johanna Kinkel (1810-1858), in: Jahrbuch der Malwida von Meysenbug Gesellschaft (Bd. 4), Kassel 1994, S. 19 – 26.

#DieFrauenVon1848 Folge 7_2

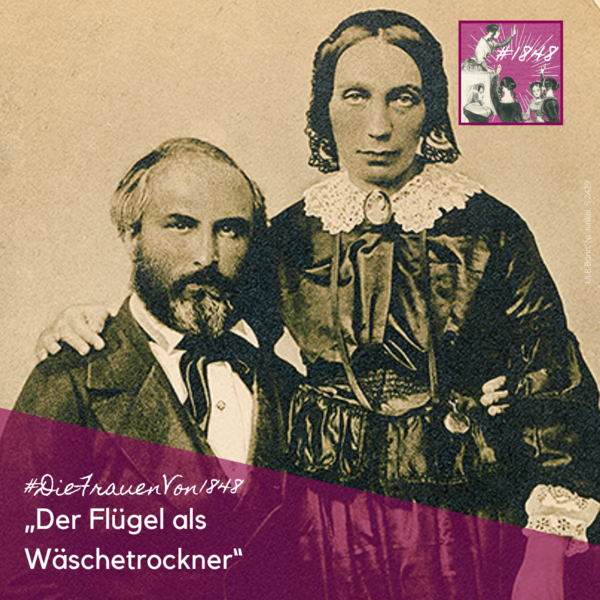

Der Flügel als Wäschetrockner

Die Frauen des Vormärz und der 1848er-Revolution wagten den Aufbruch. Gegen manchen Widerstand, meist der eigenen Familie, verließen sie die ihnen zugewiesene häusliche Sphäre und traten ins öffentliche Leben. Auch Johanna Kinkel ergriff jede Möglichkeit, ihre Talente zu leben. Nach der Flucht aus der Bonner Enge zur musikalischen Ausbildung nach Berlin und ersten Erfolgen als Komponistin erkannte sie „… daß es unmöglich das Privilegium des Mannes sein könne, den Beruf, den er sich einmal erwählt, als das wichtigste anzusehen und seiner Kunst oder Wissenschaft die Familienrücksichten unterzuordnen.“[16]

Durch ihre Familiengründung mit Gottfried Kinkel – das Paar hatte vier Kinder – musste sie allerdings hautnah erfahren, wie utopisch ihre Vorstellung gewesen war. Auch der Revolutionär betrachtete alle Care-Arbeit als weibliche, also Johannas Domäne. Die hatte sie neben der literarischen und politischen Arbeit zu bewältigen und nach Kinkels Verhaftung auch die Sorge fürs tägliche Brot: „Mein Flügel dient nur noch, um frischgebügelte Windeln darauf zu trocknen. Das darf aber nicht mehr so fortgehen.“[17] Ging es aber und im Londoner Exil wurde es schlimmer. Die Ehe kriselte wegen Gottfried Kinkels Untreue, aber auch, weil er zu viel Zeit in politische Debatten über die nach ihrer Meinung gescheiterte Revolution steckte. Sie war absorbiert von der typischen Rolle der Ehefrauen im Exil: der profanen Regelung des Alltags, dem Überlebenskampf der Familie und der Unterstützung anderer Exilant:innen. Johanna Kinkel sang wohl mit den Kindern und gab Klavierunterricht, um Geld zu verdienen, aber ihre Kunst verkümmerte: „Ich bin mit all meinen Talenten lebendig begraben, nur noch eine Pflichtmaschine.“[18] Neben der Anerkennung und Unterstützung durch den Ehemann fehlte ihr – und den meisten anderen Frauen dieser Zeit – auch das, was Virginia Woolf Jahrzehnte später als Notwendigkeit für schöpferische Frauen erkannte: 500 Pfund im Jahr und ein Zimmer für sich allein.[19]

#DieFrauenVon1848 Folge 8_1

Was war - was kommt?

Es wird Zeit, einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, was die Beiträge der letzten Monate uns über #DieFrauenVon1848 und ihr Zutun zur Revolution berichtet haben.

Besonders das bürgerliche Ideal der Frau im Haushalt, die die Familie unterstützt und ihre Erfüllung in der heimischen Sphäre suchte, sahen unsere Protagonistinnen überaus kritisch. Louise Dittmar und Malwida von Meysenbug lösten sich beide komplett von diesem Ideal, während Louise Otto und Mathilde Franziska Anneke der Ehe zwar nicht versagten, aber durchaus schon gleichberechtigt in ihr agierten. Johanna Kinkel schließlich beugte sich dem bürgerlichen Ideal, war aber seitdem unglücklich und sah ihren Geist schwinden.

Alle der bisher vorgestellten Frauen nutzten vor allem das Schreiben als Mittel, ihrem Widerstand, ihrer Unangepasstheit und ihrer politischen Meinung Ausdruck zu verschaffen. Der Wunsch nach Teilhabe an politischen und öffentlichen Prozessen wurde lauter – die meisten versuchten ein Umdenken zu erreichen, indem sie zur Feder griffen, ihre Position formulierten und veröffentlichten.

Vermeintlich einzige Ausnahme in den bisherigen Porträts stellte Mathilde Franziska Anneke dar, die sich selbst an Kämpfen in Baden beteiligte.

Auch die anderen Frauen vergrößerten ihre Handlungsspielräume massiv durch Akquise von Geldern (z.B. Johanna Kinkel für die Flucht ihres Mannes), die Veröffentlichung von Schriften (Malwida von Meysenbug) und die Etablierung eigener Zeitschriften (Louise Dittmar, Louise Otto-Peters).

Abseits von diesen individuellen Ansätzen gab es für Frauen noch andere Möglichkeiten, an der Revolution teilzunehmen und die Position von Frauen zu stärken und zu verändern – und die Rollen jener Frauen waren nicht minder wichtig als die der Männer.

In unseren nächsten Posts beleuchten wir Barrikadenkämpferinnen, Fahnennäherinnen und Turnvereine in der Revolution..

#DieFrauenVon1848 Folge 8_2

"...von weiblicher Ehre und männlichem Schutz"[20]

Sich für die Revolution zu engagieren, ohne das bestehende Geschlechterverhältnis in Gefahr zu bringen, konnte frau bei den beliebten Fahnenweihen. Dabei stickten die meist bürgerlichen Frauen für die überall entstehenden Bürgerwehren Fahnen, die diese in einer feierlichen Prozession überreicht bekamen. Die Organisation lag komplett in den Händen von Frauen, wobei sich ihnen »für ein paar Stunden Türen zu Räumen, die lange der bürgerlich-männlichen Öffentlichkeit vorbehalten gewesen waren«[21] öffneten, wie Rathäuser oder Bürgergesellschaften.

Hierbei lernten Frauen das Agieren in der Öffentlichkeit kennen und schätzen. Sie konnten sich mit Schwestern im Geiste verbinden und damit die Grundvoraussetzung für weitere politische Frauenarbeit schaffen. Bei der feierlichen Übergabe, die meistens nach dem Morgengottesdienst stattfand, holten die Bürgerwehren die Frauen von einem zentralen Gebäude – z. B. vom Rathaus – ab und marschierten als gemeinsame Gruppe zum Festplatz. Dabei waren die Frauen mit schwarz-rot-goldenen Bändern geschmückt und nahmen auf dem Festplatz Ehrenplätze ein. Höhepunkt war die feierliche Übergabe der Fahne und der Treueschwur auf diese, der vor den Augen der anwesenden Frauen abgelegt wurde. In ihm gelobten die Männer der Bürgerwehr, das Vaterland, die Nation und die Freiheit zu verteidigen und die Frauen zu beschützen. Hierbei wurde das Geschlechterverhältnis »von weiblicher Ehre und männlichem Schutz«[22] festgeschrieben aber trotzdem in die Demokratiebewegung integriert. Viele Frauen identifizierten sich bei diesen Feiern mit den nationalen Zielen der Revolution. Sie versuchten sich – gemäß ihrer festgeschriebenen Rolle – politisch selbstständig einzubringen und unterstützten so den Willen zur Veränderung. Allerdings stabilisierten sie durch dieses Engagement auch das Geschlechterverhältnis, welches vorsah, Frauen als zu schützende Objekte aus dem öffentlich-politischen Raum auszuschließen.

weiterführende und genutzte Literatur:

Kerstin Wolff: Revolutionäre Orte? Über die gar nicht so versteckten Möglichkeiten von Frauen in den 1848/49er Jahren politisch tätig zu werden, in: Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte (79), 2023, S. 6-27.

Tamara Citovics: Bräute der Revolution und ihre Helden. Zur politischen Funktion des Fahnenstickens, in: Carola Lipp (Hg.): Schimpfende Weiber und patriotische Jungfrauen. Frauen im Vormärz und in der Revolution 1848/49, Baden-Baden 1986

#DieFrauenVon1848 Folge 8_3

„Unsere Wahlstatt ist der Turnplatz"[23]

Der Verein ist ein enorm wichtiger Teil der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts für Frauen und Männer gleichermaßen.

Besonders für Frauen war eine Möglichkeit gegeben, sich für die Belange einzusetzen, die ihnen als Frauen wichtig waren. Der Frauenverein wurde die Grundvoraussetzung für den Start der organisierten Frauenbewegung.

Zu sehen ist dies beispielhaft am Frauen-Turnverein Frankfurt am Main, der 1849 mit einem sehr revolutionären und kriegerischen Ansinnen gegründet wurde: "Die Zeit der Rache ist gekommen! Im überwallenden Gefühl unserer angestammten Kraft ergreifen wir muthig die Waffen gegen die Erzfeinde unseres Geschlechtes. Unsere Wahlstatt ist der Turnplatz."[24] Die Frauen wollten sich zum „turnen und zwar ungeschnürt in linnener Turnkleidung« treffen und auch außerhalb des Turnplatzes »allen und jeden körperlichen Zwang, als der Frauen Bewegung hinderlich und sonst der Gesundheit schädlich zu verwehren und abzulegen.«[25]

Was der Frankfurter Turnverein hier anstrebte, war den weiblichen Körper zu befreien und das eingeschnürte Körperideal aufzubrechen. Die Teilnahme am Frauen-Turnverein – und jedem anderen Verein auch – ermöglichte den Frauen das Verlassen ihres häuslichen Bereichs, der als ihr „natürlicher Bereich“ angesehen wurde. So rüttelte frau schon beim Turnen an den vorherrschenden Geschlechterverhältnissen. Mit seinem kriegerischen Aufruf kann man außerdem vermuten, dass die Gespräche sich nicht nur auf „weibliche“ Themen beschränkten. Der Turnverein war also ein wahrlich revolutionärer Ort für #DieFrauenVon1848.

Der Weg hin zu politischen Vereinen hingegen war für die Frauen äußerst schwierig, da die Gesetze sie in der Gründung von selbigen massiv einschränkten. In Preußen z.B. war Frauen die Mitgliedschaft in politischen Vereinen untersagt. Wurde von der Polizei festgestellt, dass eine Frau in einem politischen Verein Mitglied war, konnte der gesamte Verein aufgelöst werden. Erst 1908 – 60 Jahre nach der Revolution – wurden diese Regelungen aufgehoben und Frauen durften im Kaiserreich Mitglied in einer Partei werden.

Genutzte und weiterführende Literatur:

Kerstin Wolff: Revolutionäre Orte? Über die gar nicht so versteckten Möglichkeiten von Frauen in den 1848/49er Jahren politisch tätig zu werden, in: Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte (79), 2023, S. 6-27.

Rita Huber-Sperl: Bürgerliche Frauenvereine in Deutschland im ›langen‹ 19. Jahrhundert – eine Überblicksskizze (1780 bis 1910), in: dies. (Hg.): Organisiert und engagiert. Vereinskultur bürgerlicher Frauen im 19. Jahrhundert in Westeuropa und den USA, Königstein/Taunus 2002, S. 41-74

Satzung des Frauen-Turnvereins, Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, V33/2 309a, zit. nach: Archivalische Quellen in der Schule. Frankfurter Frauen in den Revolutionsjahren 1848/49 – Quellenmaterial

#DieFrauenVon1848 Folge 8_4

„Unweibliches Handeln" - Frauen auf den Barrikaden

Der Barrikadenkampf gilt als typisch männlicher Revolutionsort, denn hier wird mit Waffengewalt verteidigt und Waffen gelten als männliches Werkzeug. Aber auch Frauen kämpften auf den Barrikaden in Dresden, Berlin, Wien und die Festung in Rastatt wurde von Männern und Frauen gemeinsam verteidigt.

Von den Berlinerinnen ist bekannt, dass sie Steine als Wurfgeschosse auf Hausdächer und Kirchen trugen; auf der Liste der Märzgefallenen bei den ersten Ausschreitungen in Berlin sind elf Frauen verzeichnet.

Das „unweibliche“ Handeln brauchte allerdings eine Begründung. Aus Dresden gibt es folgende: "An der Wilsdruffer Straße kämpfte eine Jungfrau, deren Geliebter auf der Barrikade gefallen war, mit einer Wuth und Entschlossenheit, die an Wahnsinn grenzte. Drei Tage lang behauptete sie das Bollwerk, bis sie von einer Kugel getroffen fiel; mit ihrem Falle sank auch die Barrikade."[26] Um das gesellschaftliche Bild zurechtzurücken, erklärte der Autor den Barrikadenkampf durch die Verzweiflung über den Verlust des Geliebten. Damit sprach er der Kämpferin eigene politische Absichten ab und verwies die „Jungfrau“ wieder in den ihren angestammten ›privaten‹ bzw. häuslichen Bereich. Auch über Rastatt wusste er zu berichten: "[I]n den Kasematten lagen Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen, Mägde und Kinder, Arm und Reich in friedlicher Einigkeit neben einander [...]."[27] Was sich hier wie die Schilderung einer positiv besetzten Geschlossenheit der Bewegung anhört, diente dem Berichterstatter allerdings dazu, genau diese Vermischung von Ständen, Generationen und Geschlechtern anzuprangern. Denn Gleichheit war für ihn als Konservativer kein anzustrebendes Gut.

Besonders ›aufregend‹ und die Grenzen sprengend waren Frauen, die sich entschlossen, mitzukämpfen. Obwohl sie die Ausnahmen waren, sollte ihre Bedeutung für die revolutionären Ereignisse nicht unterschätzt werden. Ihre Handlungen dienten auf der einen Seite als warnendes Beispiel für Revolutionsgegner und befeuerten auf der anderen Seite Hoffnungen bei denen, die sich nicht nur eine Veränderung der Staatsform wünschten, sondern auch ein anderes Verständnis über die zeitgenössischen Geschlechterrollen hatten.

genutzte und weiterführende Literatur:

A. W. Geißler: Die Blutzeugen der deutschen Volkserhebung oder Scenen aus dem tragischen Ende der neu'sten Volksaufstände in Deutschland, Neustadt Magdeburg 1850.

Ute Gerhard: Über die Anfänge der deutschen Frauenbewegung um 1848. Frauenpresse, Frauenpolitik, Frauenvereine, in: Karin Hausen (Hg.): Frauen suchen ihre Geschichte. Historische Studien zum 19. und 20. Jahrhundert, München 1983.

Gerlinde Hummel-Haasis (Hg.): Schwestern, zerreißt eure Ketten. Zeugnisse zur Geschichte der Frauen in der Revolution von 1848/49, München 1982.

Kerstin Wolff: Revolutionäre Orte? Über die gar nicht so versteckten Möglichkeiten von Frauen in den 1848/49er Jahren politisch tätig zu werden, in: Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte (79), 2023, S. 6-27.

#DieFrauenVon1848 Folge 9_1

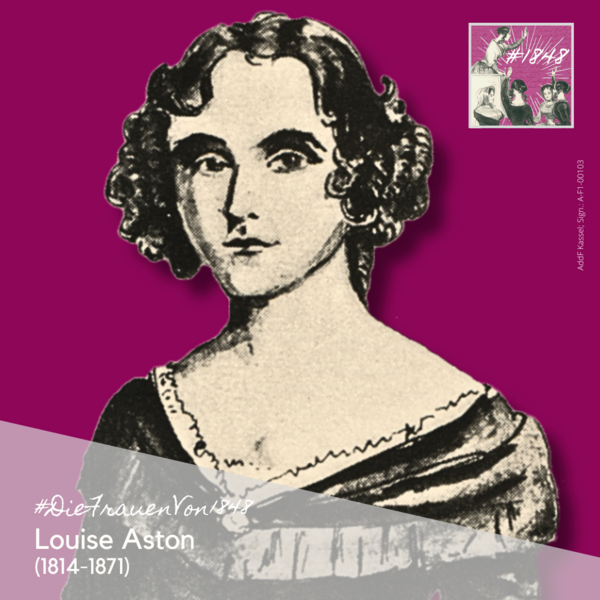

Louise Aston (1814-1871)

Das bewegte Leben von Louise Franziska Hoche, geschiedene Aston, verheiratete Meier zeigt sich schon in dieser Aufzählung.

Die am 26. November 1814 geborene Tochter eines evangelischen Theologen wurde als 17-jährige mit dem 23 Jahre älteren Samuel Aston verheiratet und bekam drei Töchter, von denen zwei früh starben. Sie fügte sich nicht in die von den Eltern arrangierte Konvenienzehe.

Ihr Gedicht „Lebensmotto“ mit den Zeilen „Freiem Leben, freiem Lieben, bin ich immer treu geblieben!“ erschien erst 1846, doch bereits in den 1830er Jahren hatte sich Aston nicht an die an sie herangetragenen Konventionen als Frau gehalten.

Das führte zur ersten Scheidung, erneuten Heirat und endgültigem Bruch mit Aston 1844. Ein Jahr später zog sie mit ihrer Tochter nach Berlin, begann zu schreiben und publizierte Gedichte und Romane.

Eine geschiedene, alleinerziehende Frau war an sich schon ein Skandal. Wenn sie zudem noch selbstbewusst und provozierend, rauchend und in Männerkleidung auftrat und das vorherrschende Frauenbild so in Frage stellte, war der Ärger vorprogrammiert.

Im März 1846 wurde sie vom Preußischen Ministerium des Innern aus Berlin ausgewiesen, weil sie „Ideen geäußert (…), welche für die bürgerliche Ruhe und Ordnung gefährlich seien.“[28]

Beim König waren anonyme Briefe eingegangen, die Louise Aston beschuldigten, „die frivolsten Herrengesellschaften zu besuchen, einen Klubb emancipirter Frauen gestiftet zu haben, und außerdem nicht an Gott zu glauben.“[29] Sie protestierte beim Ministerium und später öffentlich mit ihrer Schrift „Meine Emancipation, Verweisung und Rechtfertigung“, konnte die Ausweisung aber nicht verhindern.

1848 nahm sie als Pflegerin im Freikorps am Schleswig-Holsteinischen Krieg teil, dort lernte sie den Arzt und radikalen Demokraten Daniel Eduard Meier kennen. Er wurde ihr zweiter Ehemann. Mit ihm lebte sie – immer von Überwachung durch die Behörden begleitet – ein Wanderleben in Berlin, Bremen, Russland, Ungarn, Österreich und im Allgäu.

Dort starb Louise Aston am 21. Dezember 1871.

Genutzte und weiterführende Literatur:

Louise Aston: Meine Emancipation, Verweisung und Rechtfertigung, Brüssel 1846.

Louise Aston: Wilde Rosen

Louise Aston: Freischärler Reminiszenzen

Aston: Aus dem Leben einer Frau

Aston: Revolution und Contrrevolution Bd. 1

Aston: Revolution und Contrrevolution Bd. 2

Hülsbergen, Henriette: Louise Aston, In: Stadtbild und Frauenleben / hrsg. von Henriette Hülsbergen Berlin : Stapp 1997, S. 23-41.

Louise Aston in: Blos, Anna. Frauen der deutschen Revolution 1848. Dresden: Kaden & Comp., 1928, S. 25-31.

Marion Freund: „Mag der Thron in Flammen glühn!“ Schriftstellerinnen und die Revolution von 1848/49, Königstein/Taunus 2004, hier: „Louise Aston“, S. 367 – 405.

#DieFrauenVon1848 Folge 9_2

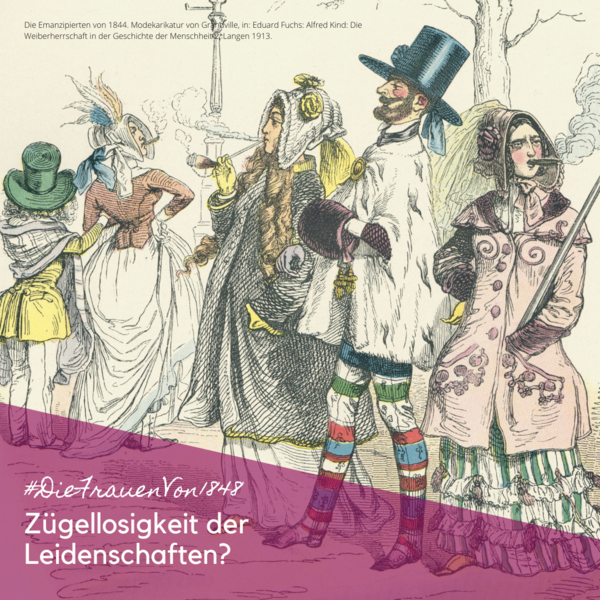

Zügellosigkeit der Leidenschaften?

Neben rechtlicher Gleichstellung, Bildung, Arbeit und Teilhabe am öffentlichen Leben ging es den Frauen der 1840er Jahre auch um die Institution Ehe – und bei diesem Thema trafen ganz gegensätzliche Vorstellungen aufeinander.

Für Louise Aston lag die „Würde der Frau in freien Verhältnissen (…). Ich verwerfe die Ehe, weil sie zum Eigenthume macht, was nimmer Eigenthum sein kann: die freie Persönlichkeit; weil sie ein Recht giebt auf Liebe, auf die es kein Recht geben kann; bei der jedes Recht zum brutalen Unrecht wird.“[30] Die üblichen arrangierten Zweckehen, sogenannte „Konvenienzehen“, waren in ihren Augen unsittlich.

In ihren erotischen und machtkritischen Schriften formulierte sie unverhohlen Kritik an Kirche und Obrigkeit und stellte die Institution Ehe in Frage. Sie provozierte mit Ideen von „freier Liebe“ und unehelichen Partnerschaften. Dies brachte ihr die Kritik einer anderen bedeutenden 1848erin ein: Louise Otto. Diese war keine Befürworterin der Konvenienzehe, zweifelte aber nicht an der Institution Ehe per se. Im ersten Heft ihrer Frauen-Zeitung schrieb sie 1849 einen wenig getarnten Artikel, der als Seitenhieb auf Aston verstanden werden kann. Sie hoffe mit der Frauenzeitung „dem Irrthum entgegenzuarbeiten (…), welcher oft gerade die begabtesten Frauen veranlaßte, ihr Streben nach geistiger Freiheit in der Zügellosigkeit der Leidenschaften zu befriedigen.“[31]

Louise Aston hingegen erklärte, „daß man mir nur insofern Unsittlichkeit zum Vorwurfe machen kann, als es unsittlich sei, Cigarren zu rauchen und mit wissenschaftlich gebildeten Männern umzugehen.“[32] Die Kritik am herrschenden Eherecht und die unterschiedlichen Positionen beschäftigten die Frauenbewegung weiter und wurden um 1900 zu einem wichtigen Diskursfeld.

Noch 1905 teilte Anita Augspurg Astons Ansicht: „Für eine Frau von Selbstachtung, welche die gesetzlichen Wirkungen der bürgerlichen Eheschließung kennt, ist es (…) unmöglich, eine legitime Heirat einzugehen.“[33]

Genutzte und weiterführende Literatur:

Louise Aston: Meine Emancipation, Verweisung und Rechtfertigung, Brüssel 1846.

Louise Otto in: "Programm", Frauen-Zeitung Jg. 1, 1849, Nr. 1, S. 1-2, hier S. 1., S. 1-2.

Anita Augspurg: Ein typischer Fall der Gegenwart, Offener Brief, in: Die Frauenbewegung, 1905, Nr. 11, S. 81-83.

#DieFrauenVon1848 Folge 10

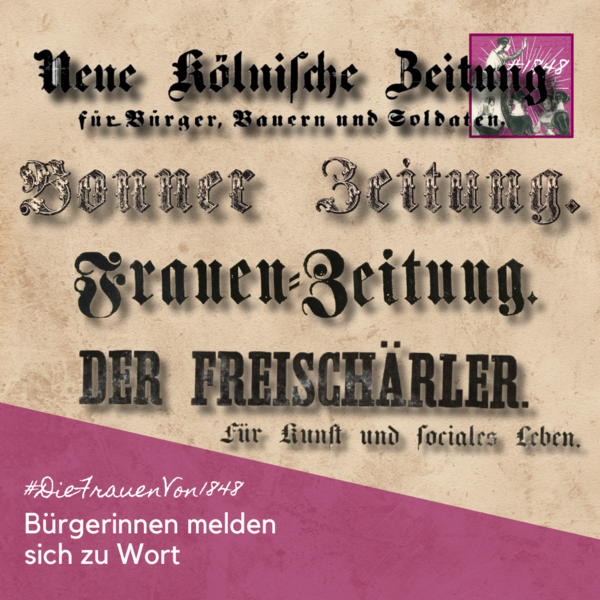

Bürgerinnen melden sich zu Wort

Nicht nur auf den Barrikaden kämpften die Frauen mit, auch an Wortgefechten waren sie beteiligt, denn die Presse war ein wichtiges Kommunikations- und Kampfmittel der Revolution.

Louise Aston (1814-1871) gab 1848 sieben Hefte des Freischärlers für Kunst und sociales Leben heraus, Louise Dittmar (1807-1884) 1849 die Sociale Reform.

Andere Frauen übernahmen die Zeitschriften ihrer Männer, nachdem diese verhaftet worden waren.

So wurde Johanna Kinkel (1810-1858) im Mai 1848 zur Herausgeberin der Neuen Bonner Zeitung und auch als deren Chefredakteurin genannt.

Mathilde Franziska Anneke (1817-1884) führte 1848/49 die Neue Kölnische Zeitung für Bauern, Bürger und Soldaten unter dem Namen ihres Mannes weiter und benannte sie später zur Tarnung in Frauenzeitung um.

Das ging jedoch nicht lange gut, nach nur zwei Nummern wurde sie beschlagnahmt. Die einzige wirkliche Frauen-Zeitung publizierte Louise Otto (1819-1895) unter dem Motto Dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen. Denn ihr war klar: „Mitten in den großen Umwälzungen, in denen wir uns Alle befinden, werden sich die Frauen vergessen sehen, wenn sie selbst an sich zu denken vergessen!“[34]

Die Frauen-Zeitung konnte von 1849 bis 1852 fast drei Jahre lang erscheinen und sich mit Artikeln und Aufrufen für die Sache der Frauen in der angestrebten Republik stark machen. Zum Schweigen gebracht wurde sie schließlich mit einem eigens dafür formulierten Gesetz. 1851 wurde in Sachsen die Lex Otto verabschiedet, mit der Frauen das Redigieren und die Herausgabe von Zeitschriften untersagt wurde. Louise Otto wich nach Gera im Fürstentum Reuß aus, doch das zog 1852 nach. Letztlich wurde die Lex Otto Vorbild auch für die anderen Länder des Deutschen Bundes, die damit Frauen qua Geschlecht von der Pressefreiheit ausschlossen.

Einen Neubeginn gab es erst 1866, als der ein Jahr zuvor gegründete Allgemeine Deutsche Frauenverein die Zeitschrift Neue Bahnen begründete – zu deren Herausgeberinnen wiederum Louise Otto(-Peters) gehörte!

#DieFrauenVon1848 Folge 11_1

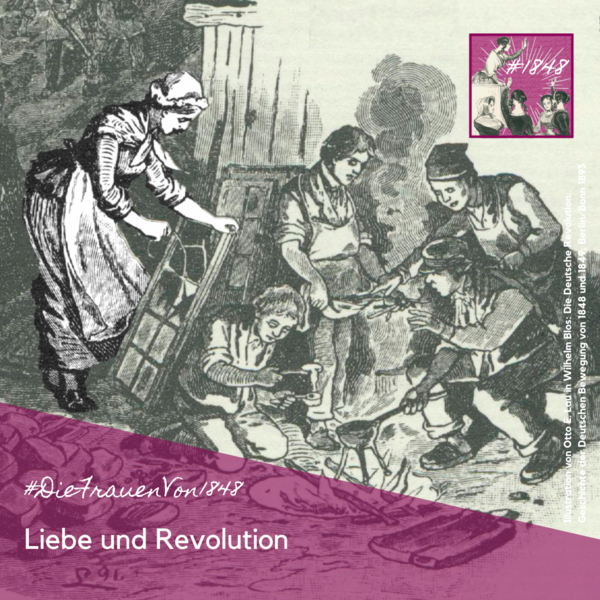

Liebe und Revolution

Frauen wie Louise Dittmar und Louise Aston wetterten in ihren Schriften gegen die politischen, aber auch gegen die privaten Verhältnisse und prangerten die Versklavung von Frauen durch das geltende Eherecht an. Es gab aber auch vereinzelt Ehefrauen, die diese Rechtslage einfach ignorierten und ganz entgegen dem herrschenden Ehe- und Familienideal die Beziehung als Kampfgemeinschaft lebten. Zwei von ihnen, beide als Hochverräterinnen verfolgt, waren Emma Herwegh und Amalie Struve.

„Morgens Nichts, Mittags Nichts und Abends wenig“[35] – so beschrieb die junge Emma Siegmund ihr Leben. Diese tägliche Frustration trieb die wissens- und tatendurstige Bürgerstochter in die Arme der Revolution und zugleich in die von Georg Herwegh. Beide vereinte die Liebe zur Literatur und zur Politik und die Entschiedenheit, mit dem neuen Leben ungeachtet der Verhältnisse sofort zu beginnen. Und so gab es nicht nur die gemeinsamen Kämpfe und Fluchten, sondern auch den Versuch, eine offene Ehe zu führen, in der Georg seine Beziehung zu Natalie Herzen und Emma ihre zu dem italienischen Revolutionär Felice Orsini leben konnte, dem sie mit versteckten Metallsägeblättern in einem Bucheinband zur Flucht aus dem Gefängnis verhalf. Die Ehe war nicht einfach, erwies sich aber in allen politischen und persönlichen Wirren als stabil.

Bei Amalie Struve ging es weniger aufgeladen zu. Sie teilte mit ihrem Mann die lebensreformerischen Positionen des Deutschkatholizismus, zu dessen radikaldemokratischem Flügel beide gehörten. Sie zog gemeinsam mit ihrem Mann Gustav Struve beim Heckeraufstand und beim Struve-Putsch mit, saß wie er in Festungshaft und konnte mit ihm fliehen. In allen Kämpfen wie auch später im amerikanischen Exil war die Forderung nach Freiheit und Gleichheit für Amalie Struve untrennbar mit der Veränderung der Geschlechterrollen verknüpft.

Für sich selber realisieren konnten die beiden Frauen das alles, weil sie Ehemänner gewählt hatten, die diese Positionen nicht nur theoretisch teilten.

Genutzte und weiterführende Literatur:

zu HERWEGH

„Zur Geschichte der deutschen demokratischen Legion aus Paris. Von einer Hochverrätherin. Levy, Grünberg 1849“ (von Emma Herwegh).

Krausnick, Michail: 1848/49. Nicht Magd mit den Knechten. Emma Herwegh, eine biographische Skizze, Marbacher Magazin 83/1998

zu STRUVE

Erinnerungen aus den badischen Freiheitskämpfen (von Amalie Struve)

Findbucheintrag der Untersuchungsakten (Hochverrat) im Landesarchiv BaWü

„Sie hatte sich entschlossen, den Zug nach Deutschland mitzumachen an der Seite ihres Mannes, und beschäftigte sich sehr viel mit dem Gedanken an die Männerkleidung, welche sie dabei tragen wollte. Sie konnte sehr lange nicht über die Form des Hutes und über die Art einig werden, wie sie ihr Haar tragen wollte; allein endlich wurde diese Angelegenheit zur Zufriedenheit beendigt, nachdem wir alle unsere Meinung über diesen wichtigen Gegenstand abgegeben hatten…

Sie trug schwarze Tuchpantalons und eine schwarze Sammelbluse mit einem Ledergürtel, in welchem zwei Terzole und ein Dolch steckten, wahrscheinlich um ihren Dichter zu beschützen, der nur eine Doppelpistole mit sich führte, daran ein damaszierter Lauf gesprungen war, als ich sie mit der Patrone probierte, die mir Herwegh zu diesem Ende gegeben hatte. Als Kopfbedeckung trug Frau Herwegh einen breitkrampigen schwarzen Hut ohne Konkarde oder Feder. Das Blondbraune Haar war nach Männerweise geordnet. Ihre äußere Erscheinung war nicht eben auffallend, denn wir sahen alle abenteuerlich genug aus; man hielt sie für einen halbwüchsigen Jungen.“

#DieFrauenVon1848 Folge 11_2

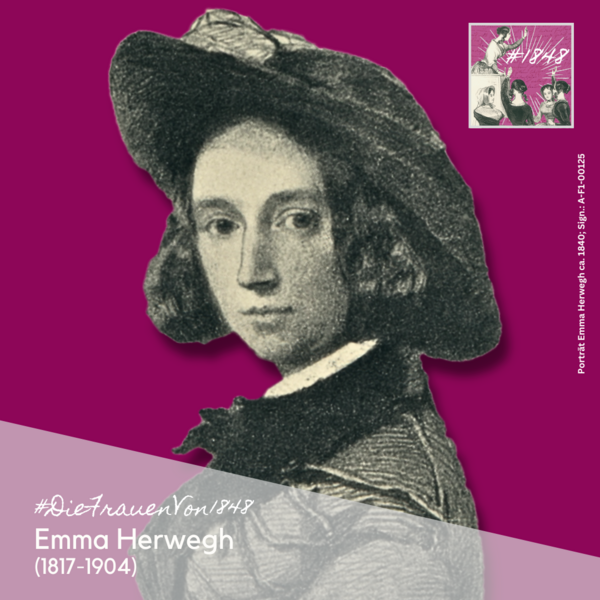

Emma Herwegh (1817-1904)

Emma Herwegh wurde am 10. Mai 1817 als Emma Charlotte Siegmund in Berlin in eine wohlhabende Familie geboren. Sie wuchs mit drei Geschwistern liberal auf und genoss eine gute Bildung; trotzdem war Emma Herwegh ihrem gutbürgerlichen Leben früh überdrüssig.

Besonders mit den Beschränkungen, die sie als Mädchen erlebte, haderte Emma Herwegh. Früh begann ihre Faszination für Freiheitsbewegungen und Revolutionen, 1841 schrieb sie: „Ich las französische Revolutionsgeschichte und war wie von einer vulkanischen Glut getrieben (…).“[36]

Sie interessierte sich für das Schreiben und war fasziniert von Schriftstellern und Dichtern; insbesondere Georg Herwegh hatte es ihr angetan. Im November 1842 lernte sie ihn in Berlin kennen; noch im gleichen Monat verlobte sich das Paar. Es folgte kein halbes Jahr später die Heirat und ein Umzug nach Paris. Dort führte sie einen politischen Salon und das erste von insgesamt vier Kindern kommt zur Welt.

Für Emma Herwegh war die Aufgabe der Frau in einer Ehe in erster Linie (politische) Weggefährtin zu sein. „Schatz, wenn Krieg wird, zieh‘ ich mit“[37] versprach sie Georg Herwegh bereits 1843.

Das Paar beteiligt sich 1848 mit einer Legion aus Pariser Deutschen an der Badischen Revolution, die Vorbedingungen dazu kundschaftete Emma Herwegh im Vorfeld aus und traf sich als Abgesandte mit Friedrich Hecker. „Dabei war sie energisch, entschlossen und unerschrocken; in den schwierigsten Lagen verlor sie den Mut nicht und die größte Gefahr vermochte sie nicht zu erschrecken.“[38]

Nach den verlorenen Kämpfen der Badischen Revolution konnte sich das Paar Gerüchten zufolge nur in das schweizerische Exil durch Emma Herweghs Erfindungsreichtum retten; entweder, indem sie sich als Bauer und Bäuerin verkleideten und Feldarbeit vortäuschten, oder indem Emma Herwegh eine Kutsche fuhr, unter deren „Spritzleder“ sich ihr Mann versteckt hielt. Nach 1866 und der Anerkennung der Amnestie für politisch Verbannte der Revolution kehrte das Paar nach Baden-Baden zurück.

Nach dem Tod ihres Mannes 1875 zog Herwegh zurück nach Paris. Dort starb sie am 24. März 1904.

Genutzte und weiterführende Literatur:

„Zur Geschichte der deutschen demokratischen Legion aus Paris. Von einer Hochverrätherin. Levy, Grünberg 1849“ (von Emma Herwegh).

Marcel Herwegh (Hg.) Georg Herwegh’s Briefwechsel mit seiner Braut, hrsg. Unter Mitwirkung von Victor Fleury und C: Haußmann, Stuttgart 1906.

Otto Julius Bernhard von Corvin Wiersbitsky, Aus dem Leben eines Volkskämpfers: Erinnerungen Bd. 3, Amsterdam 1861.

Michail Krausnick: Nicht Magd mit den Knechten. (= Marbacher Magazin Nr. 83/1998.). Marbach 1998.

Marion Freund: „Mag der Thron in Flammen glühn!“ Schriftstellerinnen und die Revolution von 1848/49. Helmer, Königstein/Taunus 2004 (Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 2004).

Anna Blos: Frauen der deutschen Revolution 1848. Dresden: Kaden & Comp., 1928.

Die Bildunterschrift ist aus Anna Blos: Frauen der deutschen Revolution 1848. Dresden: Kaden & Comp., 1928.

#DieFrauenVon1848 Folge 11_3

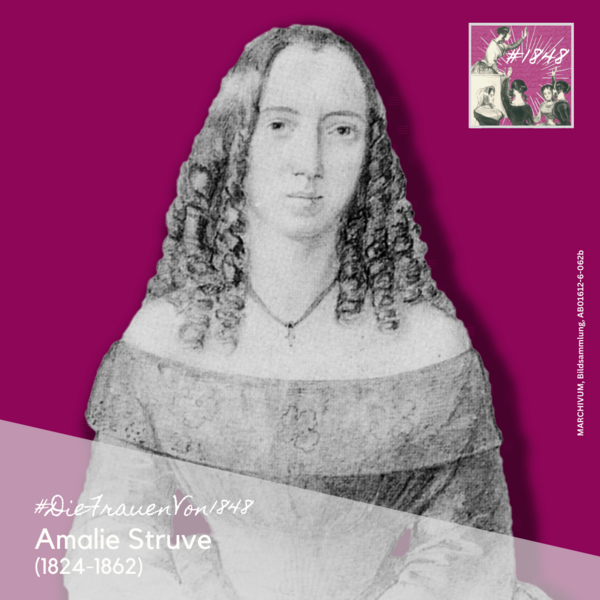

Amalie Struve (1824-1862)

Elise Ferdinandine Amalie Struve wurde am 2. Oktober 1824 in Mannheim in turbulente Familienverhältnisse geboren. Ihre bürgerliche Mutter, Elisabeth Siegrist, war unverheiratet schwanger geworden. Um die Umstände für ihre uneheliche Tochter zu bessern, heiratete die Mutter 1827 den Sprachlehrer Friedrich Düsar.

Mit 14 Jahren musste sie zum Einkommen der zunehmend verarmenden Familie als Erzieherin beitragen. Bei der Stellensuche lernte sie im September 1845 den fast 20 Jahre älteren und standeshöheren Gustav Struve kennen, der sofort fasziniert von ihr war. Auch sie verstand ihn als ihre „getrennte Hälfte“*. Die Hochzeit folgte im November 1845.

Durch die Heirat mit Gustav Struve wurde ihr politisches Interesse geweckt, um für den politischen und demokratischen Umbruch in Deutschland zu wirken. Da Amalie Struve nicht selbst aktiv an der Politik teilnehmen konnte, wurde sie Mitarbeiterin ihres Ehemanns.

In der Revolution stand Amalie Struve Seite an Seite mit den Revolutionären. An insgesamt drei Aufständen in Baden war sie unmittelbar beteiligt – als Beobachterin und Agitatorin. Nach dem sogenannten „Struveputsch“ saß sie von September 1848 bis April 1849 in Haft. Sie sollte wegen Hochverrats angeklagt werden, was aber ausblieb.

Ihre Erfahrungen rund um die Revolution – vom Kennenlernen mit Gustav Struve 1845 bis 1849 – schrieb sie in ihrem Buch „Erinnerungen aus den badischen Freiheitskämpfen“ nieder und widmete es „den deutschen Frauen“. Hier schildert sie neben den Kämpfen auch die Diskussionen der politischen Führer. Ihre Aufzeichnungen zeigen, dass sie mit vielen der getroffenen Entscheidungen nicht einverstanden war. Das Verhalten der Männer und ihre Charaktereigenschaften kritisiert sie oft.

Nach dem Scheitern der Revolution ging das Ehepaar zunächst ins Exil; 1852 schließlich emigrierten sie nach New York. Amalie Struve war weiter politisch aktiv, sie setzte sich journalistisch und politisch für vielfältige Themen der Frauenbewegung ein, unter anderem für Mädchen- und Frauenbildung und das Frauenwahlrecht.Amalie Struve starb überraschend, kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes am 8. Februar 1862 mit nur 37 Jahren.

genutzte und weiterführende Literatur:

Anna Blos: Frauen der deutschen Revolution 1848. Dresden: Kaden & Comp., 1928.

Marion Freund: „Mag der Thron in Flammen glühn!“ Schriftstellerinnen und die Revolution von 1848/49. Helmer, Königstein/Taunus 2004 (Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 2004).

Amalie Struve: Erinnerungen aus den badischen Freiheitskämpfen

Amalie Struve: Die Stellung der Frau im Leben, 1852

#DieFrauenVon1848 Folge_Exkurs - (un-)bekannte 48erinnen

Kathinka Zitz-Halein (1801-1877)

Am 4. November 1801 wurde Kathinka Halein in eine Kaufmannsfamilie geboren. Ihr Elternhaus ermöglichte ihr eine gute Ausbildung; sie lernte Sprachen und entfaltete ihr Talent fürs Schreiben. Nach dem Tod der Mutter folgte der Familienbankrott durch den alkoholkranken und gewalttätigen Vater. Kathinka Halein musste fortan eigenes Geld für sich und die kranke Schwester verdienen. Dies gelang zunächst als Gouvernante und Leiterin einer Mädchenschule, später mit Schreiben. 1837 heiratete Kathinka Halein den Rechtsanwalt Dr. Franz Zitz; das Ehepaar lebte bereits nach kurzer Zeit getrennt.

1848 äußerte sich Kathinka Zitz-Halein in teils anonymen Gedichten und Artikeln zur Revolution und stand in engem Kontakt zu anderen 48erinnen, wie z.B. Johanna Kinkel und bekam den „Ruf der Beschützerin aller Demokraten“[39].

In ihren Schriften forderte sie schon früh die Emanzipation der Frau, aber nur innerhalb der ihr gegebenen privaten Sphäre; alles, was darüber hinausging, die „angewiesenen Schranken“[40] zu übertreten – z.B. die (politische) Gleichberechtigung – lehnte sie vehement ab.

Als die Revolution zu scheitern drohte, überschritt Zitz-Halein jedoch selbst die von ihr gezogenen Schranken und wurde politisch aktiv. Im Mai 1848 gründete sie „Humania – Mainzer Frauenverein für vaterländische Interessen“, der mit über 1600 Mitgliedern zum größten und einflussreichsten Frauenverein dieser Zeit wurde. Der Verein sammelte Geld und Hilfsgüter für verdienstlose Mainzer Frauen, Flüchtlinge und Exilant:innen der Revolution, Inhaftierte oder kürzlich heimgekehrte politische Gefangene und deren Familien.

Zitz-Halein war einflussreiche Netzwerkerin, besuchte Gefängnisse und konnte sogar die Freilassung einiger revolutionärer Kämpfer erwirken. Sie wurde nach dem Scheitern der Revolution wegen Hoch- und Landesverrats angeklagt, aber freigesprochen.

1850 verließ sie die „Humania“ und widmete sich wieder dem Schreiben.

Kathinka Zitz-Halein war sehr erfolgreich damit und verfasste bis zu ihrem Tod am 8. März 1877 in Mainz neben unzähligen Artikeln ca. 35 Bücher und 27 Schriften für Kinder.

genutzte und weiterführende Literatur:

Marion Freund: „Mag der Thron in Flammen glühn!“ Schriftstellerinnen und die Revolution von 1848/49. Helmer, Königstein/Taunus 2004 (Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 2004).

Derya Özdemir: Die „Beschützerin aller Demokraten“. Kathinka Zitz und die Revolution von 1848/49, in: Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte (79), 2023, S. 144-160.

Kathinka Zitz, Das Weib in den Grenzen seiner Bestimmung, in dies.: Herbstrosen in Poesie und Prosa, Mainz 1846.

Mechthilde Vahsen (2001): Kathinka Zitz-Halein. Kurzbiografie. In: Wir Frauen. Das feministische Blatt, 2001, Heft 3. Frauen-Kultur-Archiv

Sabine Schmidt: Dichterin. Ausgestoßene : weibliches Leben und Schreiben zwischen Vormärz und Deutschem Reich – das Beispiel Kathinka Zitz-Halein (1801-1877). In: Bland, Caroline; Müller-Adams, Elisa (Hg.): Schwellenüberschreitungen. Politik in der Literatur von deutschsprachigen Frauen 1780 – 1918. Bielefeld, 2007.

#DieFrauenVon1848 Folge 12_1

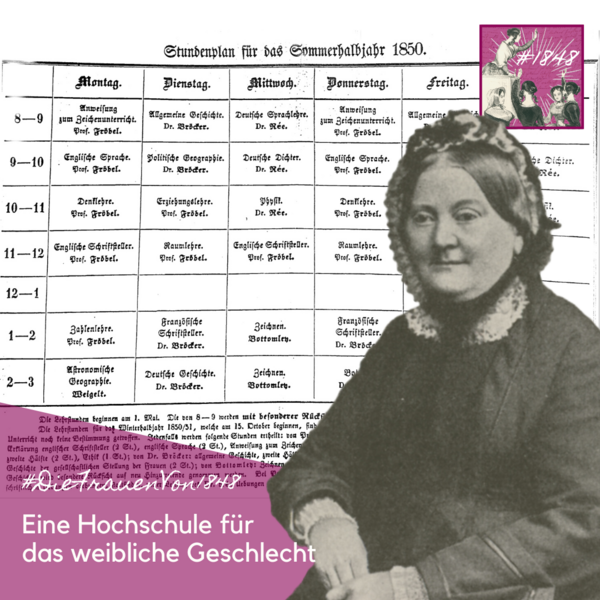

Eine Hochschule für das weibliche Geschlecht

Die höhere Frauenbildung erlebte im Zuge der 1848-er Revolution eine erste kurze Blütezeit. Denn auch das war Ziel emanzipatorischer Bestrebungen: Mädchen und Frauen endlich mehr zu ermöglichen als dürftigen Unterricht bis zur Konfirmation und den Bessergestellten vielleicht noch die Dressur zur ‚Höheren Tochter‘ in den entsprechenden Instituten. Höhere Schulen und Universitäten waren dem männlichen Geschlecht vorbehalten. Ein erster Versuch, dem etwas entgegen zu setzen, startete im Januar 1850 in Hamburg. Emilie Wüstenfeld (1817-1874) und Bertha Traun (später Ronge, 1818-1863) gründeten, unterstützt durch Frauenvereine, freireligiöse Gemeinden und Fröbelpädagog:innen, die Hamburger Hochschule für das weibliche Geschlecht. Unterrichtsfächer waren „Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte und Geographie, Zeichnen, Botanik, Raumlehre, Physik und nicht zuletzt Erziehungslehre.“[41] Dem Vergleich mit heutigen Universitäten kann diese Hochschule selbstredend nicht standhalten. Sie war eine privat organisierte Einrichtung, ein Vorläufermodell der späteren Lehrerinnenseminare und Sozialen Frauenschulen. Sie zielte aber vor allem auf Allgemeinbildung und, wie die damalige Schülerin Malwida von Meysenbug schrieb: „Die ökonomische Unabhängigkeit der Frau möglich zu machen durch die Entwicklung zu einem Wesen, das zunächst sich selbst Zweck ist und sich frei nach den Bedürfnissen und Fähigkeiten seiner Natur entwickeln kann – das war das Prinzip, auf das die Anstalt gegründet war.“[42]

Doch der Schule war in den reaktionären Zeiten nach der 1848er-Revolution kein langes Leben beschieden. Bereits im April 1852, nach kaum zwei Jahren, wurde sie von den Behörden aufgelöst, Organisator:innen und Schülerinnen hatten politische Verfolgung zu gewärtigen, einige flüchteten ins Exil. Die Möglichkeit, Abitur zu machen und zu studieren gibt es in Deutschland für Mädchen und Frauen erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Dafür hatte die Frauenbewegung noch lange kämpfen müssen.

Digitalisate und Links zum Thema:

Regina Kirsch: Malwida von Meysenbug und die Hochschule für das weibliche Geschlecht in Hamburg, in: Marlis Wilde-Stockmeyer / Alfred Röver (Hg.): Malwida von Meysenbug - Den eigenen Weg gehen, Kassel 2019.

Zur Biografie Emilie Wüstenfeld

Zur Biografie Bertha Traun

Rechte vorbehalten

#DieFrauenVon1848 Folge_Exkurs - (un-)bekannte 48erinnen

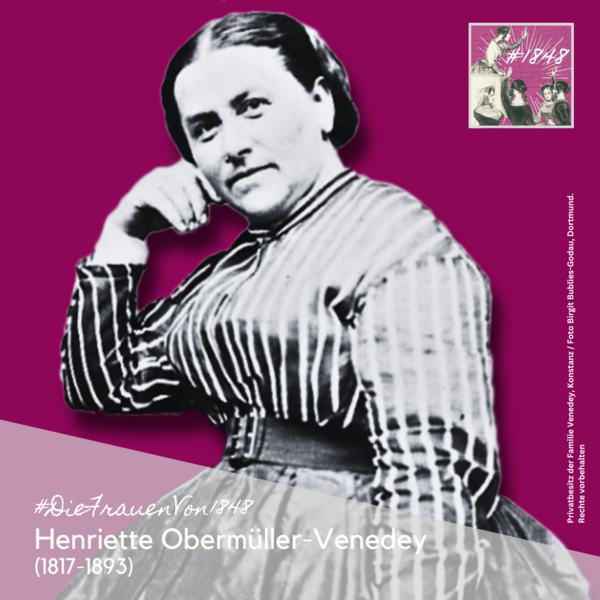

Henriette Obermüller-Venedey (1817-1893)

Heute widmen wir uns einer der eher unbekannten Akteurinnen von #DieFrauenVon1848 – dabei war sie nicht nur Rednerin und Frauenrechtlerin, sondern auch Demokratin und Barrikadenkämpferin. Am 5. April 1817 wurde Henriette Obermüller in Karlsruhe als drittes von fünf Kindern in eine liberale Beamtenfamilie geboren.

Im November 1837 ging sie eine Vernunftehe mit ihrem Cousin Gustav-August Obermüller ein – die Ehe war glück- und kinderlos– einzig das Politische und Berufliche einte sie.

1846/47 nahmen sie gemeinsam an liberalen Rededuellen in ihrem Wohnort Durlach teil; bald schon hatten sie Kontakt zu demokratisch-republikanischen Kreisen.

Ihre pro-revolutionären Ansichten schlossen Henriette Obermüller aus der bürgerlichen Gesellschaft aus und so intensivierte sie ab 1849 ihre politischen Aktivitäten. Sie wurde Präsidentin des revolutionären „Vereins der Demokratinnen Durlach’s“, zog mit ihrem Mann beim Struve-Putsch mit und geriet wohl versehentlich auf die Barrikade, die sie aber vehement mitverteidigte.

Durch ihre Beteiligung bei den revolutionären Kämpfen wurde sie nach Scheitern der Revolution steckbrieflich wegen Hochverrats gesucht; im November 1849 stellte sie sich freiwillig den Behörden.

Sie blieb bis Februar 1850 in Untersuchungshaft, danach stand sie zwei Jahre lang unter polizeilicher Aufsicht und Hausarrest.

Nach dem Tod Gustav Obermüllers 1853 verstärkte sich ihre Beziehung zu Jakob Venedey, den sie bereits 1838 kennengelernt hatte; sie heirateten 1854, gingen zeitweise ins Schweizer Exil.

Sie führten eine gleichberechtigte und romantische Ehe, bekamen mehrere Kinder und blieben den politischen Idealen von 1848 verbunden.

Henriette Obermüller-Venedey setzte sich ab den 1860er Jahren verstärkt für Frauenrechte ein. Sie war Mitglied der Association internationale des femmes, übernahm den Vertrieb deren Zeitschrift und unterhielt ab 1860 eine Pension im Schwarzwald.

Nach dem Tod Jakob Venedeys 1871 zog sie sich komplett aus der Politik zurück, widmete sich den Kindern und der Pension. Sie starb am 18. Mai 1893.

Genutzte und weiterführende Literatur

Birgit Bublies-Godau (Hrsg.): „Dass die Frauen bessere Democraten, geborene Democraten seyen...“ Henriette Obermüller-Venedey. Tagebücher und Lebenserinnerungen 1817–1871, Karlsruhe 1999 (Forschungen und Quellen zur Stadtgeschichte. Schriftenreihe des Stadtarchivs Karlsruhe)

Birgit Bublies-Godau: Henriette Obermüller-Venedey (1817–1893). Der Weg einer „fanatischen Demokratin“ und frühen Frauenrechtlerin zwischen Französischer Julirevolution und Deutscher Reichsgründung. In: Helmut Bleiber, Walter Schmidt u. Susanne Schötz (Hrsg.): Akteure eines Umbruchs. Männer und Frauen der Revolution von 1848/49 (Bd. 2), Berlin 2007

Birgit Bublies-Godau: Getrennte Wege, vereinte Wege. Jakob Venedey und Henriette Obermüller-Venedey im Kampf um Demokratie und Gleichstellung, in: Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte (79), 2023, S. 124–143.

#DieFrauenVon1848 Folge_Exkurs - (un-)bekannte 48erinnen

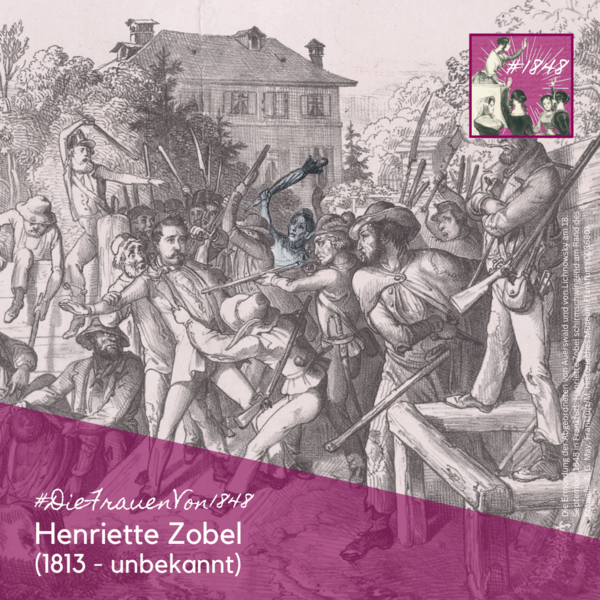

Henriette Zobel (1813 - unbekannt)

Dürfen wir vorstellen: die »schirmschwingende ›Furie‹“ von Frankfurt, Henriette Zobel.

Henriette Zobel wurde am 23. Februar 1813 in Frankfurt-Oberrad geboren.

Sie entwickelte schon früh politisches Interesse und war 1848 bei zahlreichen Debatten der Deutschen Nationalversammlung als Zuschauerin dabei.

Im Herbst 1848 kam es rund um die Paulskirche zu Aufständen in deren Zuge sie am 18. September an der Ermordung der beiden Abgeordneten Hans Adolf Auerswald und Fürst Felix von Lichnowsky beteiligt gewesen sein soll. Sie soll mit ihrem Regenschirm auf sie eingeprügelt und Steine auf sie geworfen haben. Zum Verhängnis wurde ihr auch der angebliche Ausruf „Das ist der Spitzbub, der das Volk schon lang genug gemordet hat; dem gehört eine Kugel vor den Kopf.“[43]

Beide Männer wurden von Pistolenschüssen getötet. Henriette Zobel wurde am 24. September festgenommen und ihr Regenschirm als Corpus Delicti sichergestellt. Ob sie tatsächlich mitverantwortlich am Tod der Männer war, war nicht zentral bei Festnahme und Prozess. Vielmehr ging es darum, ein Exempel zu statuieren, denn der Gerichtsgutachter zweifelte aufgrund ihrer Politisierung an ihrer Unschuld: „Jene Zeit, die so viele aus ihrem Gleise schleuderte, hat auch diese Frau aus der dem Weibe geziemenden Bahn gerückt. Sie hat in der Paulskirche gesessen, hat auf Zitz und Genossen gehorcht, hat Politik getrieben. Sie sog aus der Politik, wie sie ihr zugänglich wurde, das Gift des Hasses […].”[44]

Er zeichnete ein Bild einer emotional labilen Person und bestätigte damit das Vorurteil, dass Frauen zu emotional für die Politik seien und sie deshalb von dieser ferngehalten werden müssten.

Trotz ihrer frühen Verhaftung wurde Henriette Zobel erst 1853 wegen Teilnahme an einem Komplott zur Tötung zu 16 Jahren Zuchthaus verurteilt – die fünf Jahre bis zu diesem erstaunlich schweren Urteil verbrachte sie bereits in Untersuchungshaft.

1865 wurde sie aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes vorzeitig aus der Haft entlassen. Danach verläuft sich Henriette Zobels Lebensweg; Sterbeort und -datum sind unbekannt.

Verwendete und weiterführende Literatur:

Henning Türk: Begrenzte Politisierung. Die weiblichen Zuschauer im Paulskirchenparlament während der Märzrevolution 1848/49, in: Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte (79), 2023, S. 6-27.

Kerstin Wolff: Revolutionäre Orte? Über die gar nicht so versteckten Möglichkeiten von Frauen in den 1848er/49er Jahren politisch tätig zu werden, in: Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte (79), 2023, S. 48-67.

C. Reinhold Köstlin: Auerswald und Lichnowsky. Ein Zeitbild, nach den Akten des Appelations-Gerichtes zu Frankfurt am Main,.Mit Genehmigung dieses h. Gerichtshofes, Tübingen 1853.

Kerstin Wolff: Unsere Stimme zählt. Die Geschichte des deutschen Frauenwahlrechts, Überlingen 2018.

#DieFrauenVon1848 Folge_Exkurs - (un-)bekannte 48erinnen

Elizabeth Roseanna Gilbert alias Lola Montez (1821-1861)

Heute geht es um eine der schon zeitgenössisch bekanntesten Frauen des Jahres 1848, die laut einiger Zeitgenossen alleinig verantwortlich für den Fall der bayrischen Monarchie gewesen sein soll: Lola Montez.

Sie wurde am 17. Februar 1821 als Elizabeth Rosanna Gilbert in Irland geboren. Ihr Leben wurde schon früh turbulent – so floh Gilbert vor einer Konvenienzehe nach England, heiratete, wanderte nach Indien aus, floh von dort, ließ sich skandalträchtig scheiden, erschuf die Figur der spanischen Tänzerin Lola Montez und wurde als Hochstaplerin entlarvt – und das alles mit nur 22 Jahren.

1843 floh sie als Lola Montez auf den europäischen Kontinent. 1846 hatte sie ein Engagement in München und kurz darauf eine Audienz bei König Ludwig II. von Bayern, der ihr – schockverliebt – schnell eine hohe jährliche Rente versprach, ein Palais in München schenkte, sein Testament zu ihren Gunsten änderte und sie zur Gräfin ernannte.

Ein Skandal, benahm sich „die Montez“ doch so gar nicht königlich und rüttelte Zigarre rauchend an Geschlechternormen der Zeit. Schnell forderte sie auch politisches Mitspracherecht für sich selbst – was den Bayern ganz und gar nicht gefiel. Unzählige diffamierende Karikaturen, Texte und Theaterstücke über sie entstanden in dieser Zeit. „Ich habe nie geglaubt, daß die Schritte eines Königs mit so mißtrauischen Augen betrachtet würden, daß man den Einfluß eines weiblichen Wesens mehr als den aller Männer fürchte [...]“[45] sagte sie selbst über ihre Münchner Zeit.

Ihre Verbindungen zum Studentencorps Alemannia führten am 10. Februar 1848 zu ausufernden Unruhen und zur Schließung der Münchner Universität durch den König. Nach der Wiedereröffnung wegen massiver Proteste, musste Montez aus Bayern flüchten.

Im Zuge der generellen Unruhen im März 1848 dankte der König ab. Die bayerische Monarchie war zerfallen. Für die Bayern gab es aber nur eine Schuldige: Lola Montez.

Die Geschichtsschreibung zeichnet sie wahlweise als Sündenbock, als unverstandene Frau mit emanzipatorischen Bestrebungen oder einfach als Egoistin, die ausschließlich auf ihr eigenes Wohl bedacht war.

Ihr bewegtes und skandalöses Leben endete früh. Sie starb mit nur 39 Jahren am 17. Januar 1861 in New York.

genutzte und weiterführende Literatur:

Marita Krauss: Ich habe dem starken Geschlecht überall den Fehdehanschuh hingeworfen. Das Leben der Lola Montez, Augsburg 2020.

Memoiren der Lola Montez (Gräfin v. Landsfeld). Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Kerstin Wilhelms, Frankfurt am Main 1986.

Der Briefwechsel. Ludwig I. und Lola Montez. Reinhold Rauh und Bruce Seymour, München 1995.

#DieFrauenVon1848_Finale

Das (vorläufige) Ende der politischen Partizipation

Frauen auf den Barrikaden, Frauen wortgewaltig in Versammlungen und auf Kundgebungen, Frauen als freie Bürgerinnen mitten im politischen Getümmel – damit war es nach der Niederschlagung der Revolution für lange Zeit vorbei. Das Königreich Preußen ging mit einem restriktiven Vereinsrecht voran. Dort galt ab 11. März 1850 für politische Vereine: „… in solche dürfen keine Frauenspersonen, Schüler und Lehrlinge als Mitglieder aufgenommen werden, auch dieselben den Versammlungen nicht beiwohnen“ (§8)[46]. Viele andere Länder des Deutschen Bundes folgten dem Beispiel mit ähnlichen Gesetzen. Nach einer restaurativen Phase organisierte sich ab 1865 die bürgerliche Frauenbewegung und thematisierte neben Bildung und Erwerbsarbeit die Rechtsstellung von Frauen. Noch 30 Jahre später, 1894, bei der Gründung des Dachverbandes Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) wurde das diskriminierende Vereinsrecht zum Spaltpilz. Der BDF verwehrte den sozialistischen Arbeiterinnenvereinen den Zutritt in den Dachverband, weil er fürchtete, damit in die Kategorie ‚politisch‘ zu fallen und verboten zu werden. Mit seiner Rechtskommission und ersten – in der Schweiz ausgebildeten – Juristinnen wie Anita Augspurg (1857-1943) oder Camilla Jellinek (1860-1949) versuchte der BDF, die Ausformulierung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) zu beeinflussen, scheiterte damit aber grundlegend.

Es dauerte mehr als ein halbes Jahrhundert bis zum ersten juristischen Durchbruch. „Bis 1908 sollte das Verbot politischer Betätigung in Vereinen und öffentlichen Versammlungen speziell die deutsche Frauenbewegung politisch entmündigen und den Ausschluß der Frauen aus dem Bereich der Öffentlichkeit und der Politik mit alltäglichen Repressionen, Polizeigewalt und höchstrichterlicher Rechtsprechung besiegeln.“[47] Das Reichsvereinsgesetz vom 19. April 1908 regelte das Vereinswesen erstmals reichsweit und unabhängig vom Geschlecht. Damit waren die Weichen gestellt für die nächste Etappe der Frauenbewegung: das Frauenwahlrecht.

genutzte und weiterführende Literatur:

Gesetzsammlung für die Königlich-Preußischen Staaten, 1850.

Ute Gerhard: Historische Unrechtserfahrungen. Die Kämpfe ums Recht in den Frauenbewegungen, in: Ariadne. Almanach des Archivs der deutschen Frauenbewegung, 1996, Heft 30.